Le grotte della Villa

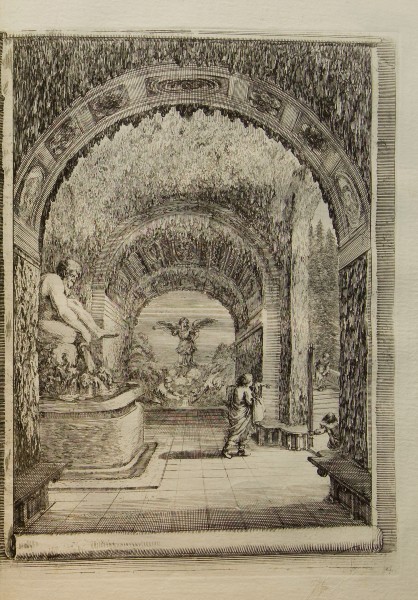

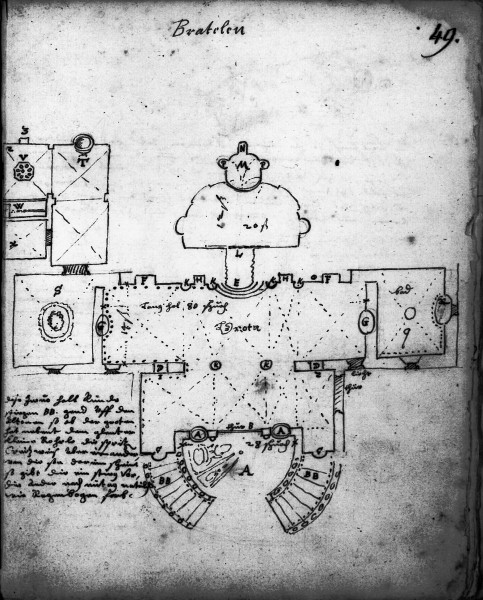

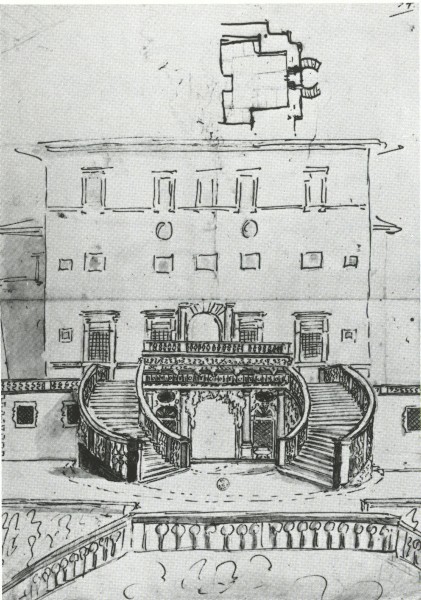

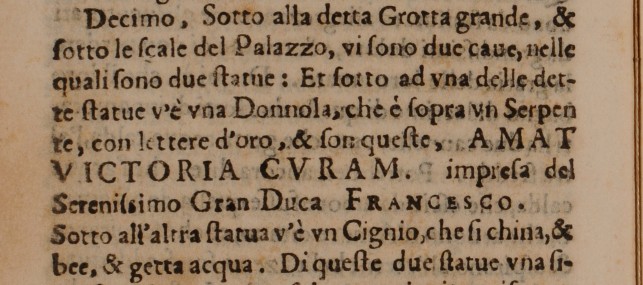

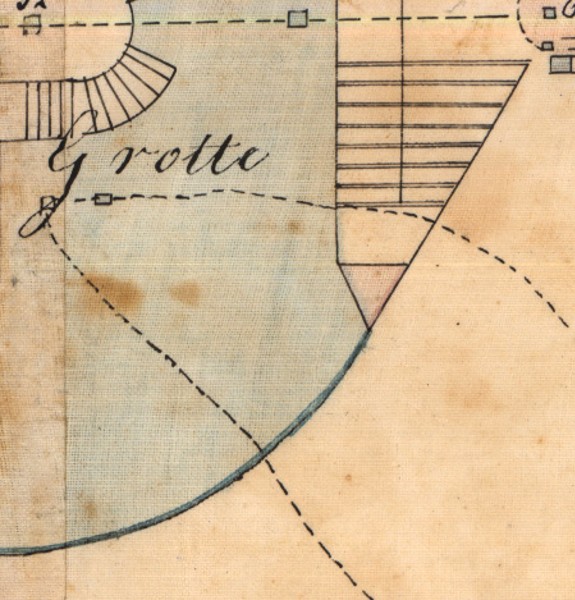

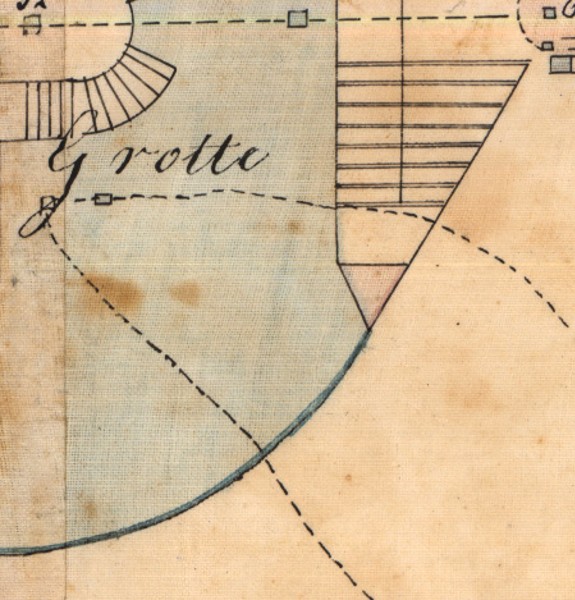

Nel 1598, su commissione papale, l'artista Giovanni Guerra si reca a Pratolino per prendere note delle cose più mirabili del posto. La mappa mostra le due serie di scalinate. Nel punto D si trovava l'entrata al primo livello composto da sei grotte. Nel punto A l'entrata al secondo livello composto da tre grotte. Pianta delle grotte sotto la villa. Giovanni Guerra. Albertina. Vienna. Graphische Sammlung. 37213.

Il primo livello di Grotte

Immediatamente sotto la Villa del Principe furono ricavate sei grotte. Si accedeva al complesso delle quattro grotte principali attraverso la Grotta del Diluvio, l'entrata della quale era posta al centro della scaliata semicircolare. Dalla Grotta del Diluvio si poteva in seguito accedere alla Grotta della Stufa sulla destra e alla Grotta della Spugna sulla sinistra, divisa in tre stanze. Proseguendo in avanti si accedeva alla Grotta della Galatea. Ai lati, e posizionate rispettivamente sotto le due scalinate semicircolari, v'erano la Grotta della Donnola sulla sinistra e la Grotta dei Ranocchi sulla destra. A queste due ultime grotte si accedeva attraverso la Grotta della Galatea

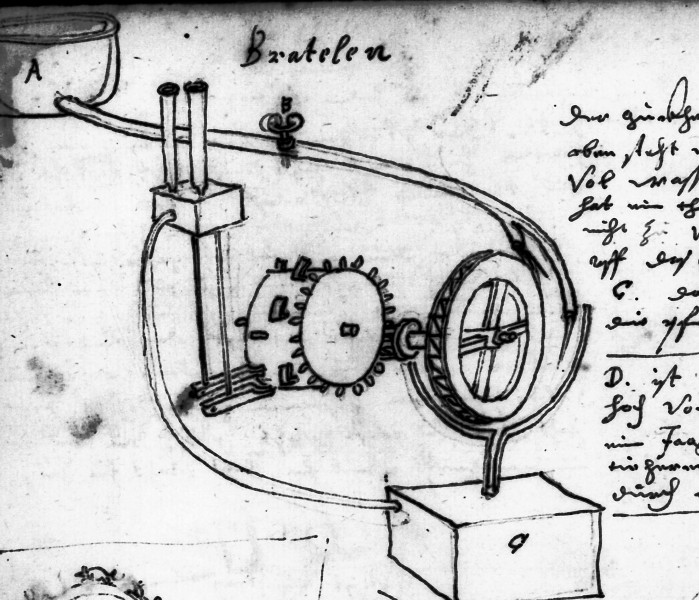

H. Schickhardt,

Grotta della Spugna

La Grotta della Spugna era alla sinistra della Grotta del Diluvio. Composta di tre stanze, veniva anche utilizzata come sala da pranzo privata del Gran Duca Francesco I.

Resti del troppopieno della Grotta della Spugna. Foto: Jochen Büttner (Ottobre 2007). Max Planck Institute for the History of Science

Grotta della Spugna - Fonti Grafiche

Resti di spugna utilizzata per la decorazione delle grotte

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

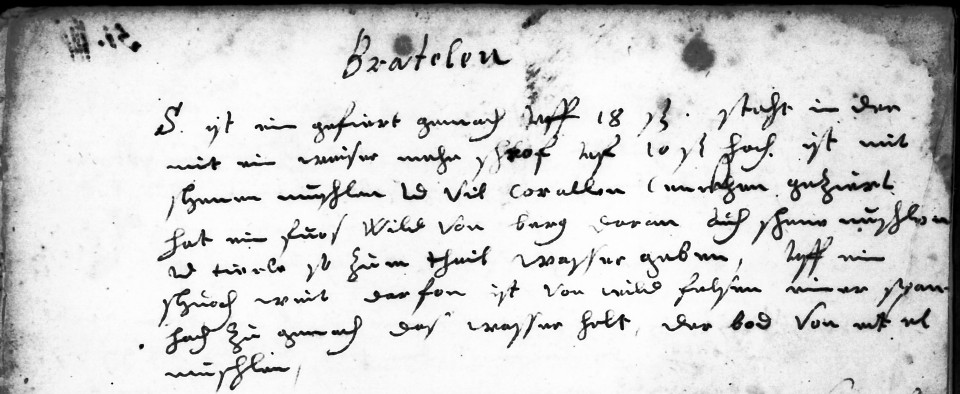

Grotta della Spugna - Prima Stanza

S è una stanza quadrangolare di 18 piedi. Al centro c’è una spugna ornata con belle conchiglie e tanti coralli. Ha un piede di pietra della montagna dove si trovano belle conchiglie ed animali. Una parte di loro getta acqua. Un piede lontano da questo c'è una roccia alta una spanna che tiene l’acqua. S ist ein gefiert Gemach uf 18 Fuß. Steht in der Mit ein weiser Mehrschrof uf 10 Fuß hoch, ist mit schenen Muschlen und vil Corallencenckhen geziert. Hat ein Fuos wild von Berg, daran auch schene Muschlen und Tierle, so zum Theil Wasser geben. Uf ein Schuoch weit darfon ist von wild Felsen einer Span hoch zugemach/t/, das Wasser helt. H. Schickhardt,

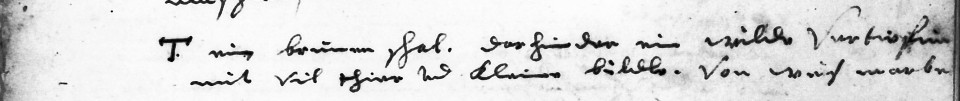

Grotta della Spugna - Seconda Stanza

T è un bacino di una fontana, dietro si trova un'incavatura piena di animali e piccole figure di marmo. Trascrizione: T – ein Brunenschal, dahinder ein wilde Vertiefun/g/ mit vil Thier und kleine Bildle von weis Marbel. H. Schickhardt,

Grotta della Spugna - Terza Stanza

V è un tavolo ottagonale di marmo. Nel centro ed in ogni angolo c’è una cavità con un coperchio di marmo. è fatto in modo che quando si riempie quello centrale, poi si riempiono anche gli altri. Si può mettere il vino in bicchieri oppure bottiglie. W è un insieme di metalli e conchiglie. Trascrizione: V – ein 8-eckhet marbelstainener Tisch. Hat in der Mit und uf jedem Ekh ein Vertiefung mit ein marbalstainen Deckhel. So das Mitel vol Wasser gelassen, laufen die andern 8 auch vol. Kan der Wein in Gleser oder Flaschen darein gesetzt werden. W ist ein Bergwerckh und Muschlen ziert. H. Schickhardt,

Grotta della Spugna - Terza Stanza

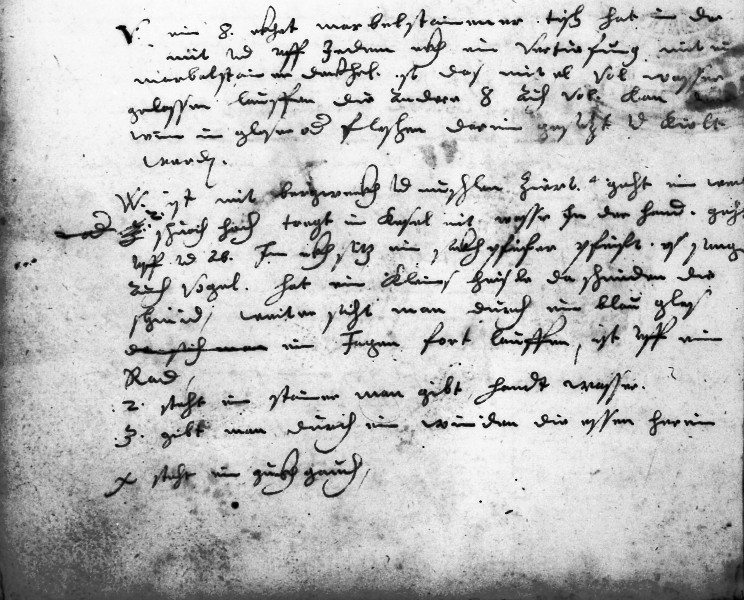

Automa della Samaritana

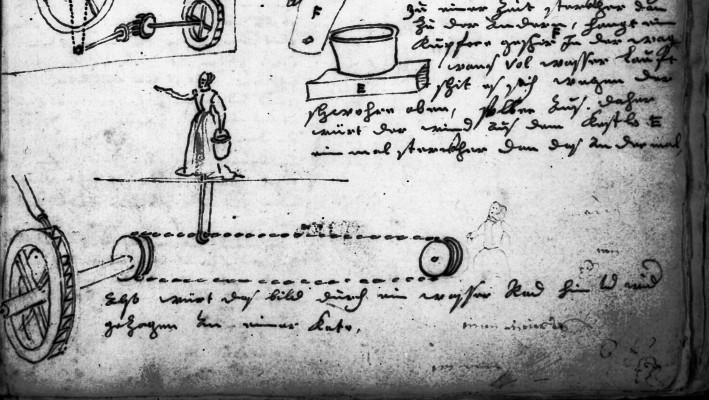

1. Cammina una donna (alta due piedi oppure due piedi e mezzo) e porta un secchio coll’acqua nella mano, si muove avanti e indietro. Nell’angolo è seduto un zampognaro che suona. Anche gli uccelli cantano. C'è una casa piccola, dove il fabbro fa il suo mestiere. Oltre si vede attraverso un vetro blu una scena di caccia in movimento su una ruota. 2 – c'è un uomo, che da acqua 3 – si da il cibo con delli verricelli X – c'é un cucù. Così viene mossa la figura con una ruota idraulica da una parte e dall’altra con una catena Trascrizione: 1. Geht ein Weib (2 oder 2 1/2) Schuoch hoch, tregt ein Kesel mit Wasser in der Hand, geht uf und ab. Im Ekh sitz/t/ ein Sakhpfeifer, pfeift. Es sengen auch Vogel. Hat ein kleins Heisle, da schmiden die Schmid. Weiter siht man durch ein blau Glas ein Jagen fortlaufen, ist uf ein Rad. 2 – steht ein stainer Man, gibt Handtwasser. 3 – gibt man durch ein Winden die Essen herein. X – steht ein Guckhgauch. Also würt das Bild durch ein Wasserrad hin und wider gezogen an einer Kete. H. Schickhardt,

Grotta della Spugna - Terza Stanza

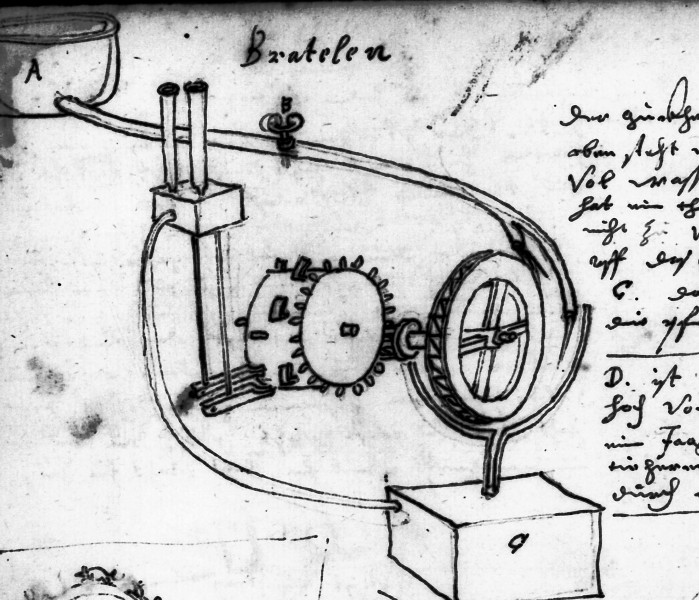

Il cucù: sopra c’è un contenitore A pieno d’acqua. Ha una chiavetta B, per fare arrivare non troppa e neanche troppo poca acqua sulla ruota e nel contenitore C, dal quale va l’aria nelle canne Trascrizione: Der Guckhegauch: Oben steht ein irdener Scherb A vol Wasser. Hat ein Thailhanen B, darmit nicht zuvil oder winig Wasser uf das Rad und in Casten C (daraus der Luft in die Pfeifen geht) kom. H. Schickhardt,

Grotta della Spugna - Terza Stanza

D è una ruota grande tre piedi fatta di latta, sulla quale si muove una scena di caccia di alcuni animali. Si vede attraverso un vetro di colore blu. Trascrizione: D ist ein Rad uf 3 Fuß hoch von Blech, darauf ein Jagen von etlichen Tiehren geht um. Würt durch ein blau Glas gesehen. H. Schickhardt,

Grotta della Spugna - Terza Stanza

Il vento per il canto degi uccelli viene dal contenitore E. Per avere il vento più forte in un momento e più debole in un altro si usa il secchio di rame F in equilibrio. Quando è pieno di acqua si svuota da se stesso a causa della pesantezza. Così il vento dal contenitore E una volta è più forte e una volta lo è meno. Trascrizione: Zu dem Vogelsang kompt der Wind aus dem Kestle E und darmit derselbig zu einer Zeit sterkher dan zu der andern, hangt ein kupfern Geschir F in der Wag. Wans vol Wasser lauft, schit es sich wegen der Schwehre selber aus. Daher würt der Wind aus dem Kestle E einmal sterckher den das andermal. H. Schickhardt,

Grotta della Spugna - Fonti Grafiche

Resti di spugna utilizzata per la decorazione delle grotte

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta della Spugna - Seconda stanza

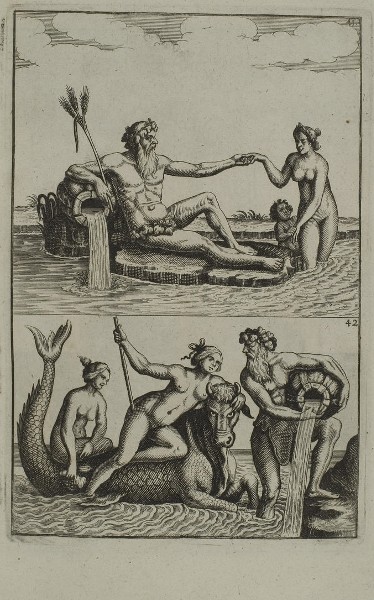

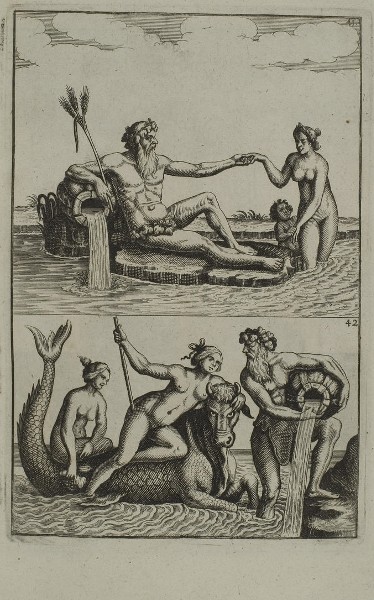

Tipica rappresentazione rinascimentale della Fontana d'Europa.

«[...] vi risiede l'Europa sul toro, e dalle parti vi sono due bellissime figurine di marmo, che gettano acqua [...].» Da Bernardo Sansone Sgrilli, Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, 1742, p. 16 Boeckler, G. A.,

Grotta della Spugna - Terza stanza

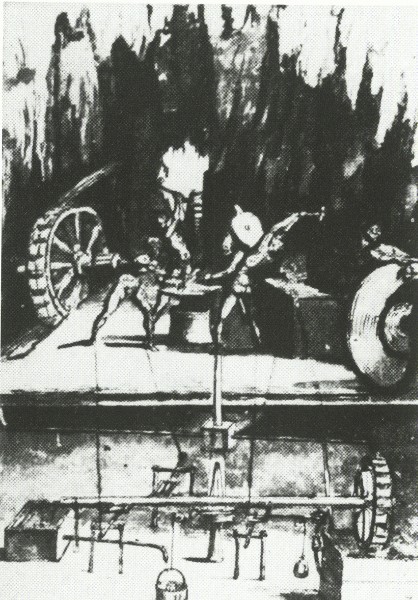

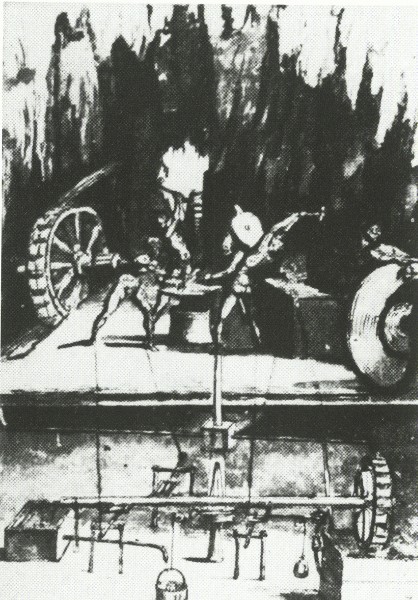

Giulio Parigi, Variante del Teatrino d'automi della Fucina [di Vulcano], Fine del XVI secolo

G.D.S., Uffizi, Firenze, n. 6053 S

None

Grotta della Spugna - Prima Stanza

Giovanni Guerra, La grotta della spugna bianca, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Wien. nr. 37217

Grotta della Spugna - Seconda stanza

Giovanni Guerra, La grotta del satiro, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Wien

Grotta della Spugna - Seconda Stanza

Giovanni Guerra, Fonte di diluvio d'acqua con rimbombo di tuoni e scherzo di folgori e baleni nella grotta detta poi dei Tritoni, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Wien. nr. 37215

None

Grotta della Spugna - Terza stanza

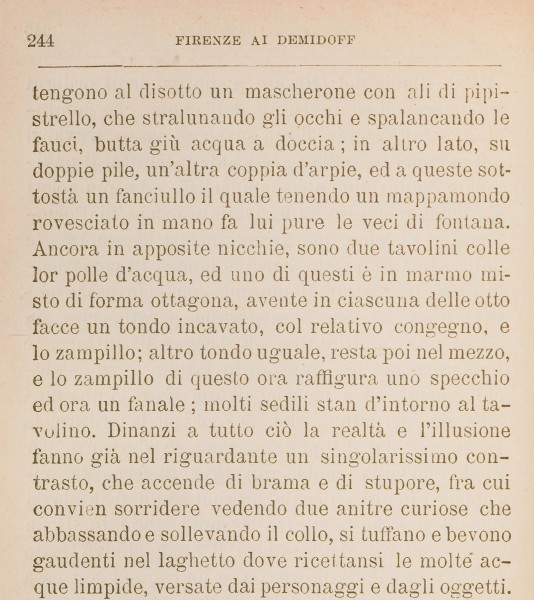

Giovanni Guerra, Prospettiva della Grotta della Samaritana, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Wien. nr. 37214

Grotta della Spugna - Terza stanza

Giovanni Guerra, Automi della Fucina di Vulcano, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Vienna. nr. 37221v

Grotta della Spugna - Seconda stanza

Tipica rappresentazione rinascimentale della Fontana d'Europa.

«[...] vi risiede l'Europa sul toro, e dalle parti vi sono due bellissime figurine di marmo, che gettano acqua [...].» Da Bernardo Sansone Sgrilli, Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, 1742, p. 16 Boeckler, G. A.,

Grotta della Spugna - Terza stanza

Giulio Parigi, Variante del Teatrino d'automi della Fucina [di Vulcano], Fine del XVI secolo

G.D.S., Uffizi, Firenze, n. 6053 S

None

Grotta della Spugna - Fonti testualiGrotta della Spugna

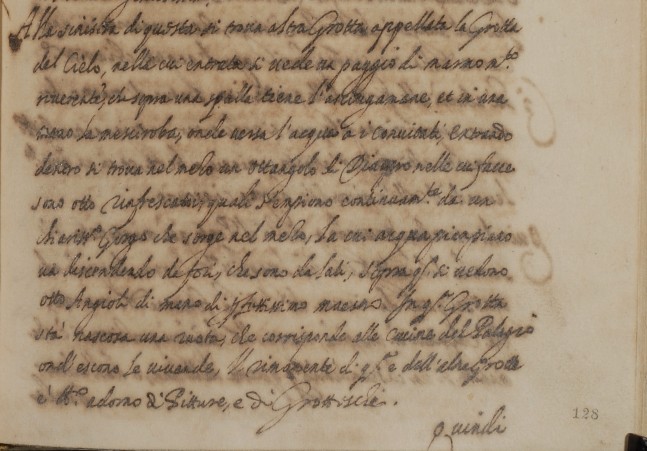

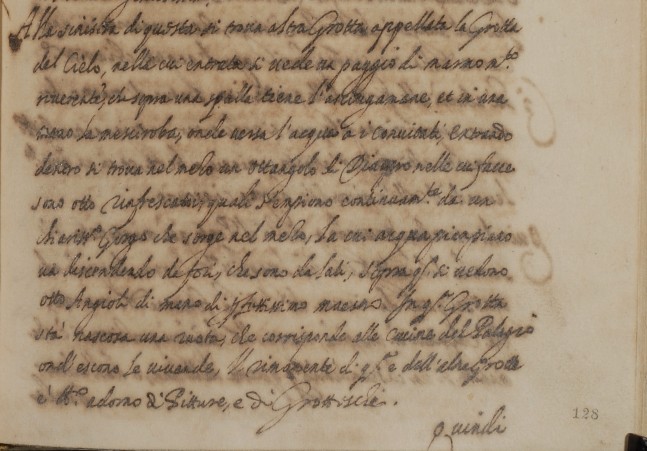

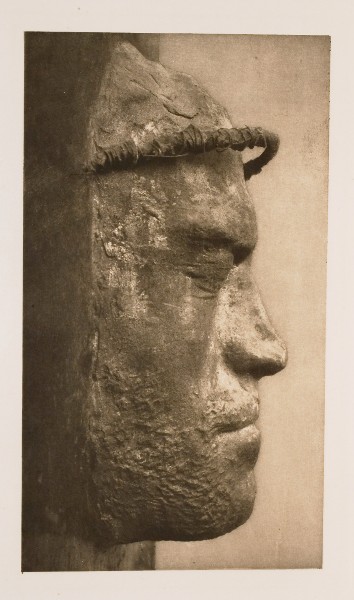

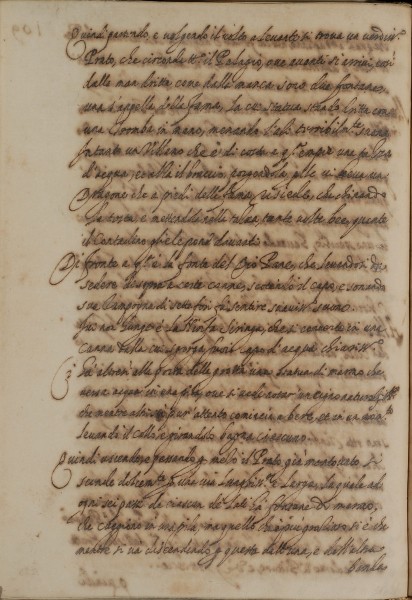

Descrizione dall'Anonimo della Biblioteca Riccardiana (Ms. Ricc. 2312)

«Alla sinistra di questa si trova altra Grotta appellata la Grotta del Cielo, nella cui entrata si vede un paggio di marmo molto riverente che sopra una spalla tiene l'asciugamane, et in una mano la mesciroba, onde versa l'acqua ai convitati, Entrando dentro si trova nel mezo un ottangolo di Diaspro nelle cui facce sono otto rinfrescatoi i quali s'empiono continuamente da un chiarissimo gorgo che sorge nel mezo, la cui acqua piano piano va discendendo de fori, che sono da lati, Sopra gli si vedono otto Angioli di mano di perfettissimo maestro. In questa grotta sta nascosta una ruota che corrisponde alle cucine del Palagio ond'escono le vivande, Il rimanente di questa e dell'altre grotte è tutto adorno di pitture, e di Grottesche.» Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109r-109v

Grotta della Spugna - Fonti testualiGrotta della Spugna

Descrizione dall'Anonimo della Biblioteca Riccardiana (Ms. Ricc. 2312)

«Alla sinistra di questa si trova altra Grotta appellata la Grotta del Cielo, nella cui entrata si vede un paggio di marmo molto riverente che sopra una spalla tiene l'asciugamane, et in una mano la mesciroba, onde versa l'acqua ai convitati, Entrando dentro si trova nel mezo un ottangolo di Diaspro nelle cui facce sono otto rinfrescatoi i quali s'empiono continuamente da un chiarissimo gorgo che sorge nel mezo, la cui acqua piano piano va discendendo de fori, che sono da lati, Sopra gli si vedono otto Angioli di mano di perfettissimo maestro. In questa grotta sta nascosta una ruota che corrisponde alle cucine del Palagio ond'escono le vivande, Il rimanente di questa e dell'altre grotte è tutto adorno di pitture, e di Grottesche.» Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109r-109v

Grotta della Spugna - Prima stanzaGrotta della Spugna - Prima stanzaGrotta della Spugna - Seconda stanzaGrotta della Spugna - Seconda stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Terza stanzaGrotta della Spugna - Prima stanza

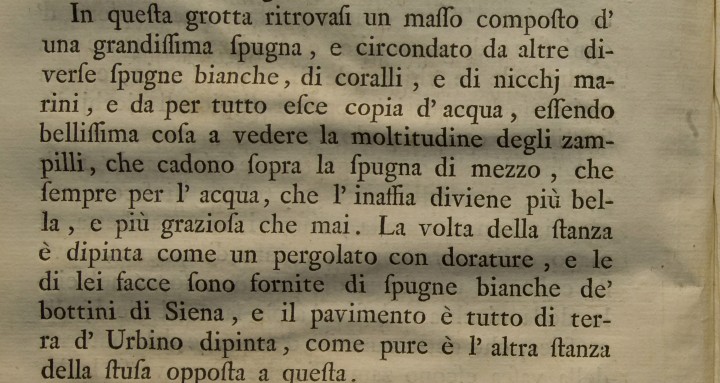

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli

«In questa grotta ritrovasi un masso composto d'una grandissima spugna, e circondato da altre diverse spugne bianche, di coralli e di nicchj marini, e da per tutto esce copia d'acqua, essendo bellissima cosa a vedere la moltitudine degli zampilli, che cadono sopra la spugna di mezzo, che sempre l'acqua, che l'inaffia diviene più bella, e più graziosa che mai. La volta della stanza è dipinta come un pergolato con dorature, e le di lei facce sono fornite di spugne bianche de' bottini di Siena, e il pavimento è tutto di terra d'Urbino dipinta, come pure è l'altra stanza della stufa opposta a questa.» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Spugna - Seconda stanza

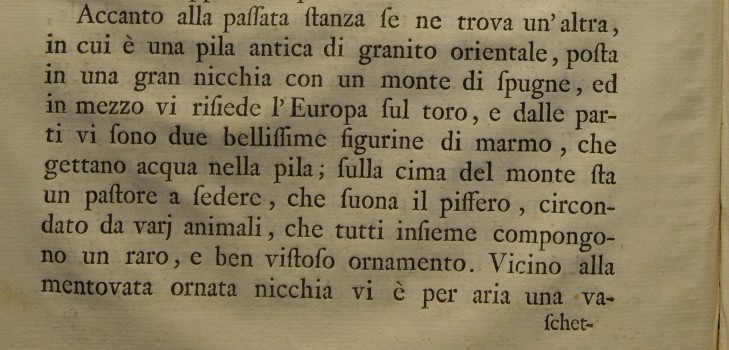

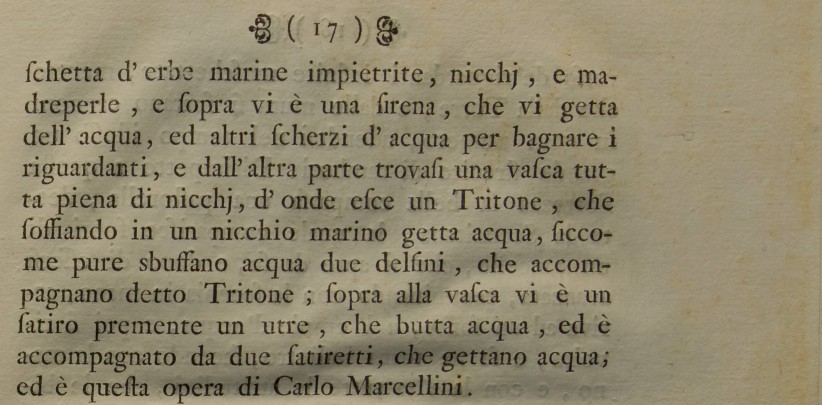

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 1

«Accanto alla passata stanza se ne trova un'altra, in cui è una pila antica di granito orientale, posta in una gran nicchia con un monte di spugne, ed in mezzo vi risiede l'Europa sul toro, e dalle parti vi sono due bellissime figurine di marmo, che gettano acqua nella pila; sulla cima del monte sta un pastore a sedere, che suona il piffero, circondato da varj animali, che tutti insieme compongono un raro, e ben vistoso ornamento. Vicino alla mentovata ornata nicchia vi è per aria una vaschetta [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Spugna - Seconda stanza

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 2

«[...] vaschetta d'erbe marine impietrite, nicchj, e madreperle, e sopra vi è una sirena, che vi getta dell'acqua, ed altri scherzi d'acqua per bagnare i riguardanti, e dall'altra parte trovasi una vasca tutta piena di nicchj, d'onde esce un Tritone, che soffiando in un nicchio marino getta acqua, siccome pure sbuffano acqua due delfini, che accompagnano detto Tritone; sopra alla vasca vi è un satiro premente un utre, che butta acqua, ed è accompagnato da due satiretti, che gettano acqua; ed è questa opera di Carlo Marcellini.» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Spugna - Terza stanza

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 1

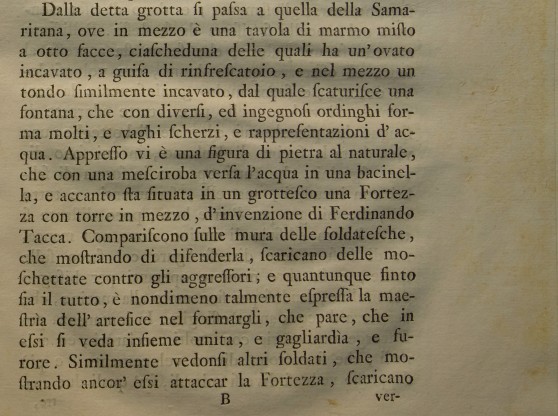

«Dalla detta grotta si passa a quella della Samaritana, ove in mezzo è una tavola di marmo misto a otto facce, ciascheduna delle quali ha un'ovato incavato, a guisa di rinfrescatoio, e nel mezzo un tondo similmente incavato, dal quale scaturisce una fontana, che con diversi, ed ingegnosi ordinghi forma molti, e vaghi scherzi, e rappresentazioni d'acqua. Appresso vi è una figura di pietra al naturale, che con un mescirobe versa l'acqua in una bacinella, e accanto sta situata in un grottesco una Fortezza con torre in mezzo, d'invenzione di Ferdinando Tacca. Compariscono sulle mura delle soldatesche, che mostrando di difenderla, scaricano delle moschettate contro gli aggressori; e quantunque finto sia il tutto, è nondimeno talmente espressa la maestrìa dell'artefice nel formargli, che pare, che in essi si veda insieme unita, e gagliardìa, e furore. Similmente vedonsi altri soldati, che mostrando ancor'essi attaccar la Fortezza, scaricano verso [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Spugna - Terza stanza

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 2

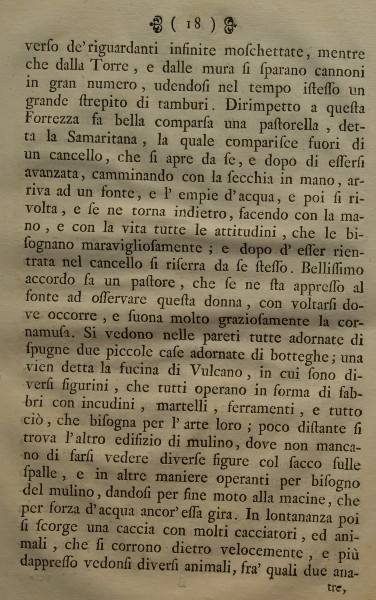

«[...] verso de' riguardanti infinite moschettate, mentre che dalla Torre, e dalle mura si sparano cannoni in gran numero, udendosi nel tempo istesso un grande strepito di tamburi. Dirimpetto a questa Fortezza fa bella comparsa una pastorella, detta la Samaritana, la quale comparisce fuori di un cancello, che si apre da se, e dopo di essersi avanzata, camminando con la secchia in mano, arriva ad una fonte, e l'empie d'acqua, e poi si rivolta, e se ne torna indietro, facendo con la mano e con la vita tutte le attitudini, che le bisognano maravigliosamente; e dopo d'esser rientrata nel cancello si riserra da se stesso. Bellissimo accordo fa un pastore, che se ne sta appresso al fonte ad osservare questa donna, con voltarsi dove occorre, e suona molto graziosamente la cornamusa. Si vedono nelle pareti tutte adornate di spugne due piccole case adornate di botteghe; una vien detta la fucina di Vulcano, in cui sono diversi figurini, che tutti operano in forma di fabbri con incudini, martelli, ferramenti, e tutto ciò, che bisogna per l'arte loro; poco distante si trova l'altro edifizio del mulino, dove non mancano di farsi vedere alcune figure col sacco sulle spalle, e in altre maniere operanti per bisogno del mulino, dandosi per fine moto alle macine, che per forza d'acqua ancor'essa gira. In lontananza poi si scorge una caccia con molti cacciatori, ed animali, che si corrono dietro velocemente, e più dappresso vedonsi diversi animali, fra' quali due anatre [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Spugna - Terza stanza

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 3

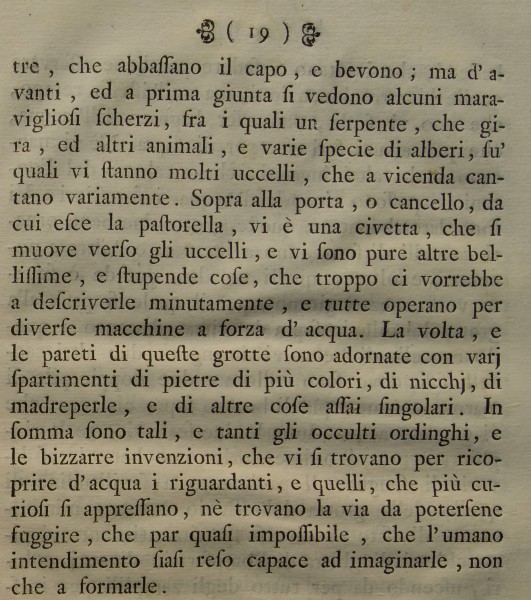

«[ana]tre, che abbassano il capo, e bevono; ma d'avanti, ed a prima giunta si vedono alcuni maravigliosi scherzi, fra i quali un serpente, che gira, ed altri animali, e varie specie di alberi, su' quali vi stanno molti uccelli, che a vicenda cantano variamente. Sopra alla porta, o cancello, da cui esce la pastorella, vi è una civetta, che si muove verso gli uccelli, e vi sono pure altre bellissime, e supende cose, che troppo ci vorrebbe a descriverle minutamente, e tutte operano per diverse macchine a forza d'acqua. La volta, e le pareti di queste grotte sono adornate con varj spartimenti di pietre di più colori, di nicchj, di madreperle, e di altre cose assai singolari. In somma sono tali, e tanti gli occulti ordinghi, e le bizzarre invenzioni, che vi si trovano per ricoprire d'acqua i riguardanti, e quelli, che più curiosi si appressano, nè trovano la via da potersene fuggire, che par quasi impossibile, che l'umano intendimento siasi reso capace ad imaginarle, non che a formarle.» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Spugna

Descrizione di Francesco De Vieri

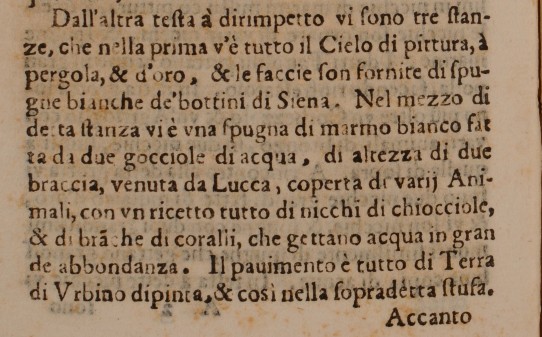

Dall'altra testa à dirimpetto vi sono tre stanze, che nella prima v'è tutto il Cielo di pittura, à pergola, & d'oro, & le faccie son fornite di spugne bianche de' bottini di Siena. Nel mezzo di detta stanza vi è una spugna di marmo bianco fatta da due gocciole d'acqua, di altezza di due braccia, venuta da Lucca, coperta di varij Animali, con un ricetto tutto di nicchi di chiocciole, è di bra[n]che di coralli, che gettano acqua in grande abbondanza. Il pavimento è tutto di Terra di Urbino dipinta, & così nella sopradetta stufa. Francesco De Vieri,

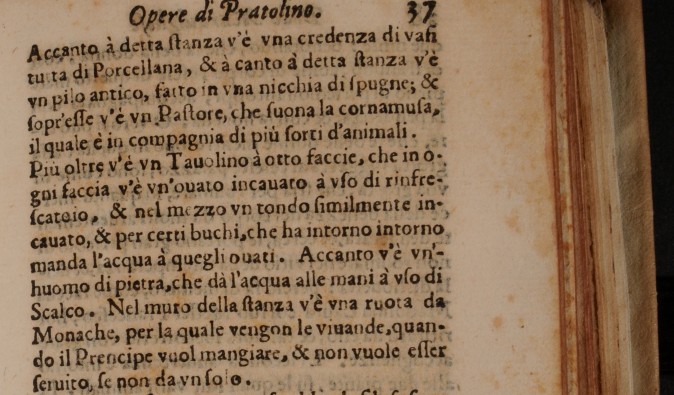

Grotta della Spugna

Descrizione di Francesco De Vieri 2

Accanto à detta stanza v'è una credenza di vasi tutta di Porcellana, & à canto à detta stanza v'è un pilo antico, fatto in una nicchia di spugne; & sopr'esse v'è un Pastore, che suona la cornamusa, il quale è in compagnia di più sorti d'animali. Piu oltre v'è un Tavolino à otto faccie, che in ogni faccia v'è un'ouato incavato à uso di rinfrescatoio, & nel mezzo un tondo dimilmente incavato, & per certi buchi, che ha intorno intorno manda l'acqua a quegli ouati. Accanto v'è un'huomo di pietra, che dà l'acqua alle mani à uso di Scalco. Nel muro della stanza v'è una ruota da Monache, per la quale vengon le vivande, quando il Prencipe vuol mangiare, & non vuole esser servito, se non da uno solo. Info per "ruota da Monache" presso il Museo dell'Opera di Santa Chiara di Napoli. Francesco De Vieri,

Grotta della Stufa

Alla Grotta della Stufa si accedeva dalla Grotta del Diluvio e, rispetto all'entrata principale del sistema delle grotte del livello superiore, si trovava sulla destra.

Punto al di sopra della Grotta della Stufa. Foto: Jochen Büttner (Ottobre 2007). Max Planck Institute for the History of Science

Grotta della Stufa - Fonti Testuali

Frontespizio di Francesco De Vieri, Discorsi delle Meravigliose Opere di Pratolino, & d'Amore, Firenze, 1587

None

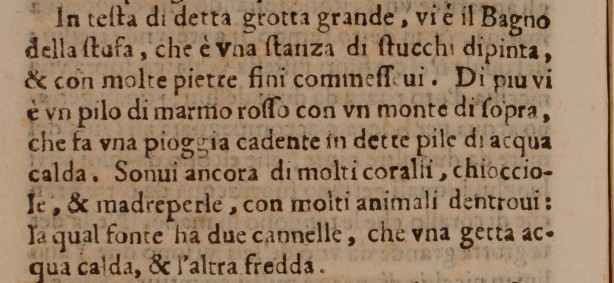

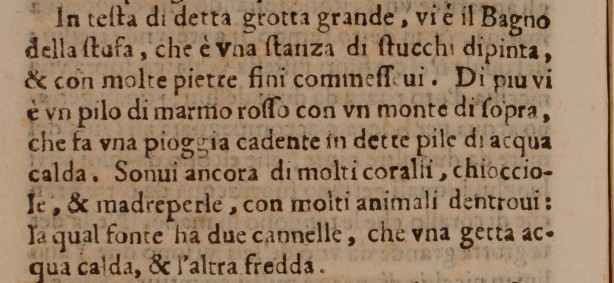

La Grotta della Stufa

Descrizione di Francesco De Vieri

In testa di detta grotta grande, vi è il Bagno della stufa, che è una stanza di stucchi dipinta, & con molte pietre fini commessevi. Di piu vi è un pilo di marmo roso con un monte di sopra, che fa una pioggia cadente in dette pile di acqua calda. Donvi ancora di molti coralli, chiocciole, & madreperle, con molti animali dentrovi: la qual fonte ha due cannelle, che una getta acqua calda. & l'altra fredda. Francesco De Vieri,

Grotta della Stufa - Fonti Testuali

Frontespizio di Francesco De Vieri, Discorsi delle Meravigliose Opere di Pratolino, & d'Amore, Firenze, 1587

None

La Grotta della Stufa

Descrizione di Francesco De Vieri

In testa di detta grotta grande, vi è il Bagno della stufa, che è una stanza di stucchi dipinta, & con molte pietre fini commessevi. Di piu vi è un pilo di marmo roso con un monte di sopra, che fa una pioggia cadente in dette pile di acqua calda. Donvi ancora di molti coralli, chiocciole, & madreperle, con molti animali dentrovi: la qual fonte ha due cannelle, che una getta acqua calda. & l'altra fredda. Francesco De Vieri,

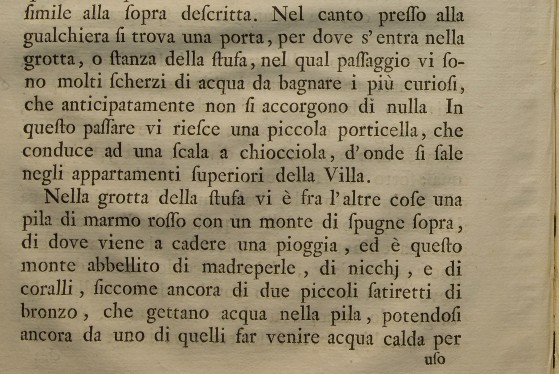

Grotta della StufaGrotta della StufaGrotta della Stufa

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 1

«[...] si trova una porta, per dove s'entra nella grotta, o stanza della stufa, nel quale passaggio vi sono molti scherzi di acqua da bagnare i più curiosi, che anticipatamente non si accorgono di nulla. In questo passare vi riesce una piccola porticella, che conduce ad una scala a chiocciola, d'onde si sale negli appartamenti superiori della Villa. Nella grotta della stufa vi è fra l'altre cose una pila di marmo rosso con un monte di spugne sopra, di dove viene a cadere una pioggia, ed è questo monte abbellito di madreperle, di nicchj, e di coralli, siccome ancora di due piccoli satiretti di bronzo, che gettano acqua nella pila, potendosi ancora da uno di quelli far venire acqua calda per uso [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Stufa

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 2

«[...] uso del bagno; e dall'altra banda vi è una nicchia che resta sotto la finestra verso mezzo giorno, in cui vedesi un grazioso putto di rame, che invita la gente ad accostarseli; ma se alcuno in ciò fare disavvedutamente tocca co' piedi un certo ordingo che vi è, subito s'ammolla, il che pure gli accade, se tratto da curiosità si pone ad alzare detto puttino. Tutta quanta questa grotta è piena d'ogni sorte di grottesche, e di bizzarre fatture con madreperle, e chiocciole di molte specie, e con varj animali acquatici, formati di piccoli nicchj disposti con ottimo gusto.» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Stufa - Fonti Grafiche

Rubinetto moderno per fermare l'acqua nei passaggi segreti dietro le grotte

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

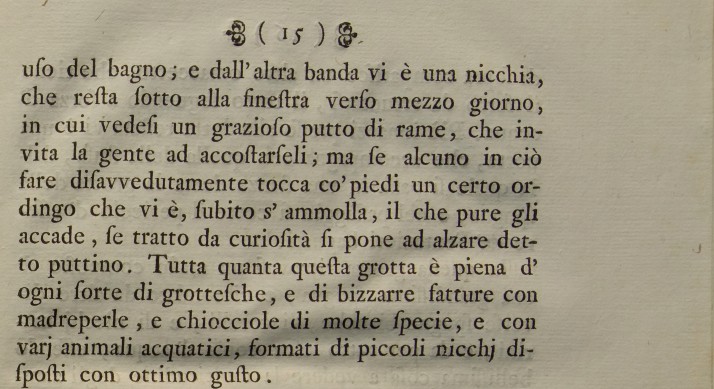

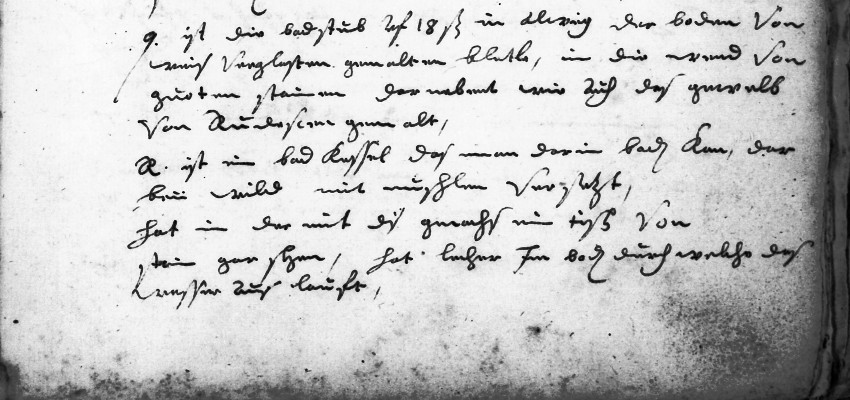

Grotta della Stufa

q è un Bagno con una misura di 18 piedi in tutte le direzioni. Il pavimento è fatto di piastrelle (bianche e vetrificate), dipinte ed i muri di pietre buone e, come la volta, sono dipinti di affreschi. R è una caldaia, così grande che ci si può fare il bagno, ornata con tantissime conchiglie. Al centro di questa stanza c’è una tavola di pietra molto bella, con buchi nel pavimento per mezzo dei quali l’acqua fioriesce. Trascrizione: q ist ein Badstub uf 18 Fuß in alweg. Der Boden von weis verglasten, gemalten Bletle, in die Wand von guoten Stainen, darnebent wie auch das Gewelb von Rudescen gemalt. R ist ein Badkessel, das man darin baden kan, darbei wild mit Muschlen versetzt. Hat in der Mit dis G/e/machs ein Tisch von Stain gar schen, hat Lecher im Boden, durch welche das Wasser auslauft. H. Schickhardt,

Grotta della Stufa - Fonti Grafiche

Rubinetto moderno per fermare l'acqua nei passaggi segreti dietro le grotte

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta della Stufa

q è un Bagno con una misura di 18 piedi in tutte le direzioni. Il pavimento è fatto di piastrelle (bianche e vetrificate), dipinte ed i muri di pietre buone e, come la volta, sono dipinti di affreschi. R è una caldaia, così grande che ci si può fare il bagno, ornata con tantissime conchiglie. Al centro di questa stanza c’è una tavola di pietra molto bella, con buchi nel pavimento per mezzo dei quali l’acqua fioriesce. Trascrizione: q ist ein Badstub uf 18 Fuß in alweg. Der Boden von weis verglasten, gemalten Bletle, in die Wand von guoten Stainen, darnebent wie auch das Gewelb von Rudescen gemalt. R ist ein Badkessel, das man darin baden kan, darbei wild mit Muschlen versetzt. Hat in der Mit dis G/e/machs ein Tisch von Stain gar schen, hat Lecher im Boden, durch welche das Wasser auslauft. H. Schickhardt,

Grotta della Galatea

Si accedeva alla Grotta della Galatea attraversando la Grotta del Diluvio. Questa era la grotta principale sotto la Villa del Gran Duca.

Foto: Jochen Büttner (Ottobre 2007). Max Planck Institute for the History of Science

Grotta della Galatea - Fonti Grafiche

Decorazioni delle scale sopra le grotte della villa

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta della Galatea

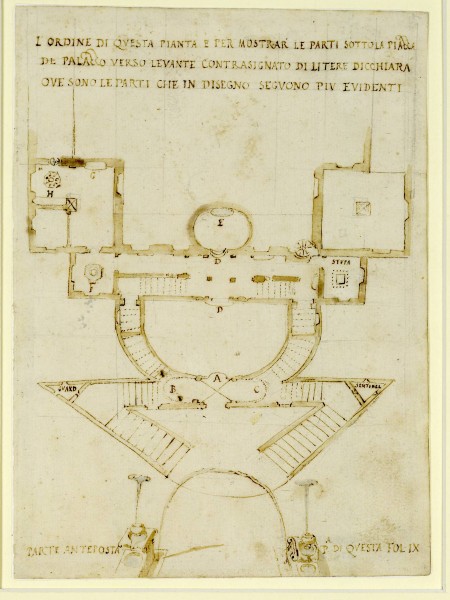

Giovanni Guerra, Prospettiva della Grotta della Galatea, 1598

«Artificiata ruina, belo ingano. Suona il tritone galatea vien fuori»

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Vienna. nr. 37216

Grotta della Galatea - Fonti Grafiche

Decorazioni delle scale sopra le grotte della villa

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta della Galatea

Giovanni Guerra, Prospettiva della Grotta della Galatea, 1598

«Artificiata ruina, belo ingano. Suona il tritone galatea vien fuori»

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Vienna. nr. 37216

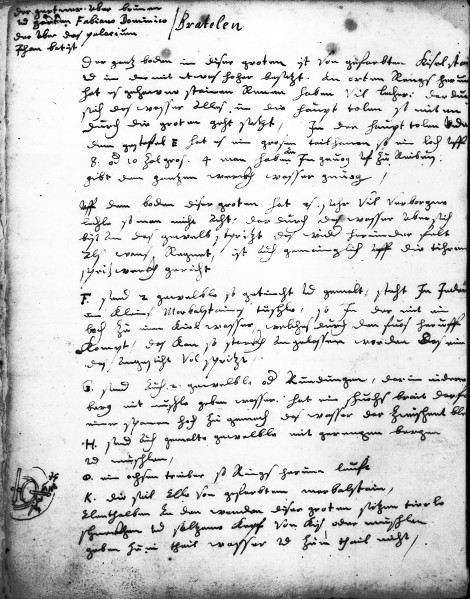

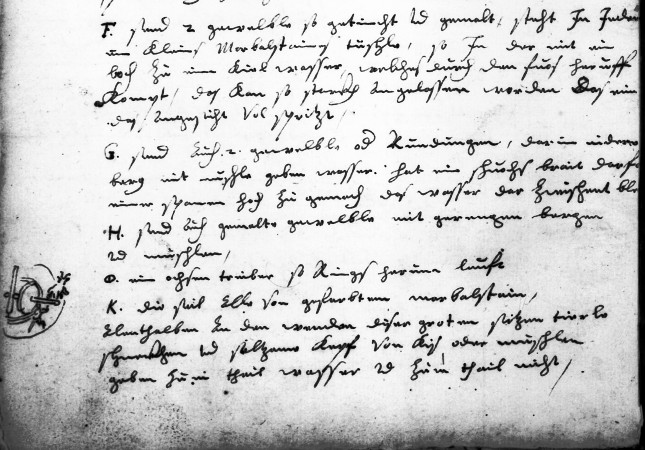

Grotta della Galatea

Tutto il pavimento di questa grotta è fatto di ciottoli colorati e si innalza al centro. Attorno ci sono canaletti con buchi dai quali l’acqua si riversa in tutti i canali che vanno al centro della grotta. Nei canali sotto la scala E c’è una grande chiave per la distribuzione dell’acqua, con un diametro fra otto e dieci pollici. Quattro uomini devono lavorare per dare abbastanza acqua a tutta la costruzione. Sul pavimento di questa grotta si trovano tanti buchi nascosti. Se non si presta loro attenzione, l’acqua viene schizzata in alto sopra di se fino alla volta e cade di nuovo così che sembra piovere. A sorpresa viene schizzata anche verso le porte. Der gantz Boden in diser Groten ist von gefarbten Kieselstain und in der Mitte etwas hoher besetzt. An Orten rengsherum hat es gehawne stainen Renen, haben vil Lecher, dardurch sich das Wasser alles in die Haupttolen, so miten durch die Groten geht, setzt. In den Haupttolen under dem Gestefel E hat es ein grosen Tailhanen, so ein Loch uf 8 oder 10 Zol gros, 4 Man haben an im gnuog ufzureiben, gibt dem ganzen Werckh Wasser gnuog. Uf dem Boden diser Groten hat es sehr vil verborgene Lechle. So man nicht acht, dardurch das Wasser uber sich biß an das Gewelb spritzt, das wider herunderfelt, als wans regnet. Ist auch gemainglich uf die Tihren Spritzwerkh gericht.

H. Schickhardt, Reisetagebuch. Zweite italienische Reise, 1600. Wuerttembergische Landesbibliothek, Stuttgart, Cod. Hist. 4 148b, b-50v

None

Grotta della Galatea

F sono due volte, colorate e dipinte, ed in ciascuna v'è una tavoletta di marmo con un buco al centro dove arriva l’acqua dal fondo così forte che schizza fino in faccia. G sono anche due volte o curvature, nelle quali vi sono piccole montagne con conchiglie, che buttano acqua. C’è un canale fra di loro largo un piede e basso un palmo, dove l’acqua si ferma. H sono anche volte dipinte, di marmo colorato, con piccole montagne e conchiglie. O è un meccanismo azionato da buoi che gira intorno. F send 2 Gewelbe, so getincht und gemalt, steht in jeder ein kleins marbalstaines Tüschle, so in der Mit ein Loch zu eim kiel Wasser, welches durch den Fuos herufkompt. Das kan so starkh angelassen werden, das eim das Angesicht volspritzt. G send auch 2 Gewelbe oder Rundungen, darin nidere Berg mit Muschle, geben Wasser. Hat ein Schuohs brait darfon einer Spanen hoch zugemach/t/, das Wasser darzwischent bleibt. H send auch gemalte Gewelble mit gerengen Bergen und Muschlen. O ein Ochsentreiber so ringsherum lauft. H. Schickhardt,

Grotta della Galatea

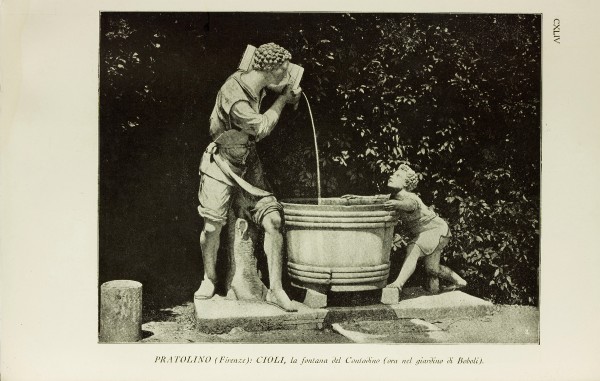

K – corde fatte da marmo colorato. Dapperttutto sulle pareti di queste grotte ci sono animali, chiocciole, e teste strane fatte di metallo, pietruzze o di conchiglie. Una parte di loro getta acqua, una parte no. Trascrizione: K – die Seil alle von geferbtem Marbalstain. Alenthalben an den Wenden diser Groten sitzen Tierle, Schneckhen und seltzame Kepf von Kis oder Muschlen, geben zum Teil Wasser und zum Thail nicht.

Testo: H. Schickhardt, Reisetagebuch. Zweite italienische Reise, 1600. Wuerttembergische Landesbibliothek, Stuttgart, Cod. Hist. 4 148b, b-50v Immagine: Pratolino: La fontana del Contadino (ora al Giardino di Boboli) None

Grotta della Galatea

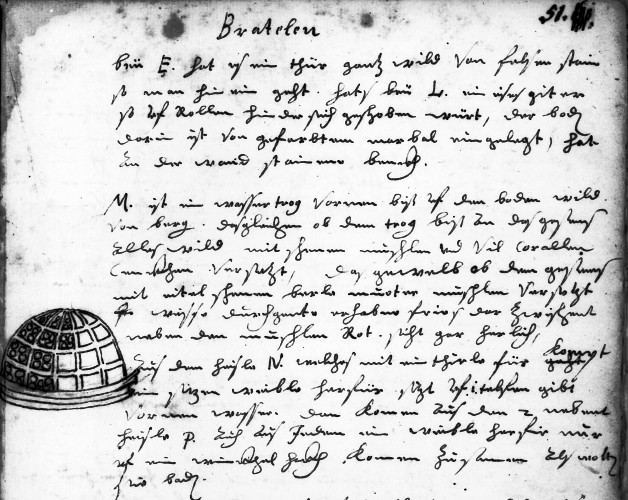

B ha una porta piena di pietre. Entrando si trova vicino L c’è una cancellata di ferro, che viene spinta con delle ruote. Il pavimento è fatto di marmo colorato alle pareti si trovano banchi di pietra. M è un bottino per l’acqua, davanti fino al pavimento pieno di pietra di roccia, come il bottino è ornato fino al cordone pieno di belle conchiglie e tanti coralli. La volta sopra al cordone è ornato con bellissime conchiglie di madreperla, rilievi bianchi in continuazione e sublime, fra di loro e accanto alle conchiglie è dipinto di rosso ed è proprio bello. Trascrizione: Bei B hat es ein Thür ganz wild von Felsenstain. So man hineingeht, hats bei L ein eises Gitter, so uf Rollen hinder sich geschoben würt. Der Boden darin ist von gefarbtem Marbel eingelegt, hat an der Wand stainene Benckh. M ist ein Wassertrog, vornen biß uf den Boden wild vom Berg, desgleichen ob dem Trog biß an das Gesems alles wild mit schenen Muschlen und vil Corallencenckhen versezt. Das Gewelb ob dem Gesems mit eitel schenen Berlemuotermuschlen versetzt, weisse durchgente, erhabne Fries, darzwischent neben den Muschlen rot, siht gar herlich. H. Schickhardt,

Grotta della Galatea

Dalla cassetta N, dove c’è una porta, viene una donna seduta. Sta seduta su un delfino, che getta dell’acqua. Poi arrivano da entrambe le cassette attigue P due donne, una per parte, solo su un supporto. Arrivano insieme come se volessero fare un bagno. Trascrizione: Aus dem Heisle N, welches mit ein Thirle für, (geht) kompt ein sitzen/d/ Weible herfür. Sitzt uf 1 Telfen, gibt vornen Wasser. Dan komen aus den 2 Nebentheisle P auch aus jedem ein Weible herfir, nur uf ein Winckhelheck /?/, komen zusamen, als wolten sie baden. H. Schickhardt,

Grotta della Galatea - Fonti testualiGrotta della Galatea

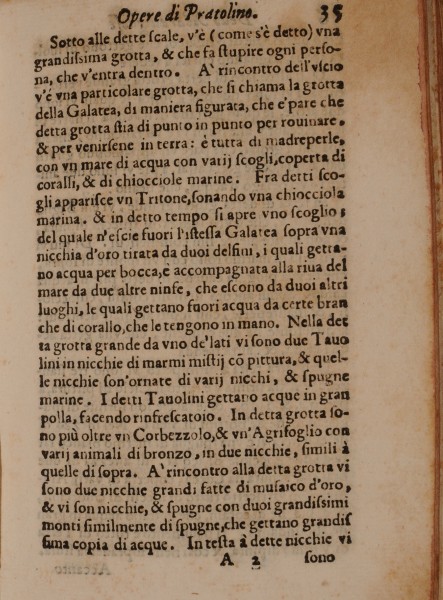

Descrizione di Francesco De Vieri

[...] la grotta della Galatea, di maniera figurata, che e' pare che detta grotta stia di punto in punto per rovinare, & per venirsene in terra: è tutta di madreperle, con un mare di acqua con varij scogli, coperta di coralli, & di chiocciole marine. Fra detti scogli apparisce un Tritone, sonando una chiocciola marina. & in detto tempo si apre uno scoglio e del quale n'escie fuori l'istessa Galatea sopra una nicchia d'oro tirata da duoi delfini, i quali gettano acqua per bocca, e accompagnata alla riua del mare da due altre ninfe, che escono da duoi altri luoghi, le quali gettano fuori acqua da certe branche di corallo, che le tengono in mano. Francesco De Vieri,

Grotta della Galatea - Fonti testualiGrotta della Galatea

Descrizione di Francesco De Vieri

[...] la grotta della Galatea, di maniera figurata, che e' pare che detta grotta stia di punto in punto per rovinare, & per venirsene in terra: è tutta di madreperle, con un mare di acqua con varij scogli, coperta di coralli, & di chiocciole marine. Fra detti scogli apparisce un Tritone, sonando una chiocciola marina. & in detto tempo si apre uno scoglio e del quale n'escie fuori l'istessa Galatea sopra una nicchia d'oro tirata da duoi delfini, i quali gettano acqua per bocca, e accompagnata alla riua del mare da due altre ninfe, che escono da duoi altri luoghi, le quali gettano fuori acqua da certe branche di corallo, che le tengono in mano. Francesco De Vieri,

Grotta della Galatea

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 1

«[...] alcuni scalini, che terminano in un altra grotta, in cui è una vaga vasca detta di galatea, ed è per modo composta, che sembra, che stia tuttora per cadere, talchè in un medesimo tempo arreca terrore, e diletto. L'ornato di questa grotta è composto di vaghe pitture, tramezzate con varie sorti di ben composti lavori. La vasca è vagamente arricchita di spugne, nicchi, e madreperle con la sua volta, o cielo diviso in bellissimi spartimenti entrovi varie incrostature [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della Galatea

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 2

«[...] incrostature a scaglia di pesce, pure di madreperle, in testa della quale vi è una piccola porta, che si apre al comparire di una galatea, che siede sopra una nicchia d'oro, tirata da due delfini, e questi giunti al termine della vasca, gettano inaspettatamente diversi zampilli d'acqua, che bagnano i riguardanti, se di ciò non sono avvertiti. Inoltre vedesi rivolgere, e tornare indietro galatea, accompagnata tanto al venire, che al tornare da due conchiglie uscite dall'uno, e dall'altro lato per diversi scogli, nè mancano molti altri giuochi, e scherzi d'acqua per ingannare chi gli mira, che da ogni parte, e da una gran quantità di zampilli può essere alla sprovvista sorpreso, mentre seguono tutti questi movimenti per violenza di acqua, che fa il suo giuoco, senza che da alcuno se ne scuopra l'occulto artifizio.» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta della GalateaGrotta della GalateaGrotta della GalateaGrotta della Galatea

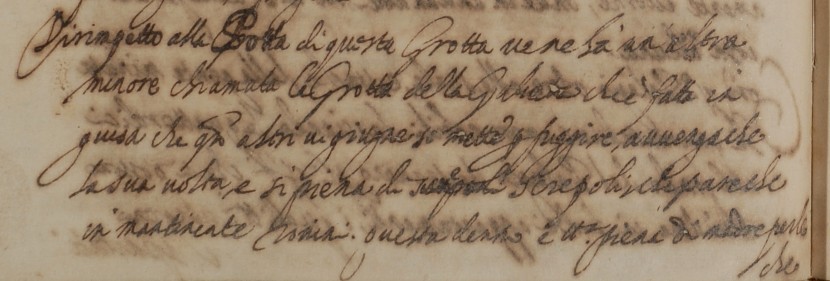

Descrizione dall'Anonimo della Biblioteca Riccardiana (Ms. Ricc. 2312) - 1

«Dirimpetto alla Porta di questa Grotta ve ne ha un'altra minore chiamata la Grotta della Galatea che è fatta in guisa che q[uan]do altri vi giunge si mette per fuggire, avvenga che la sua volta e si piena di screpoli, che pare che imantinente rovini. questa dentro è tutta piena di madre perle che quasi abbagliano, nel cui fondo è acqua di colore rassembrante il mare, e adorna intorno di coralli, e di conche marine e di certi scogli rustici che butan acqua con grandissima grazia.» Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 108v-109r

Grotta della Galatea

Descrizione dall'Anonimo della Biblioteca Riccardiana (Ms. Ricc. 2312) - 2

«Mentre che altri sta rimirando si vede quivi uscire un Tritone vestito alla marinaresca, che tenendo una chiocciola in bocca va sonando a battuta di musica Intanto mentre che questi va girando si veggiono aprire in un momento tre di quelli scogli dal maggior de' quali esce una conca d'oro tirata da due delfini che spillano acqua per bocca. In questa si vede la Ninfa Galatea rimirarsi in uno specchio, havendo da lato non molto lungo due ninfe che l'accompagnano con rami di coralli in mano, che anch'essi versano acqua, Intanto lo Dio Tritone sonando la sua chiocciola gentilissimamente alla sua ceverna se ne ritorna.» Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109r

Le Grotte della Donnola e dei Ranocchi

La Grotta della Donnola si trovava sotto la scalinata semicircolare sinistra della Villa osservata dal lato sud. Si accedeva ad essa attraverso la grotta della Galatea e forse anche quella della Spugna. La Grotta dei Ranocchi invece si trovava sotto la scalinata destra. L'accesso era attraverso la Grotta della Galatea e forse anche attraverso la Grotta della Stufa. Nella grotta venne installato un complesso di automi rappresentanti uomini che inseguivano ranocchi. L'automa dei ranocchi tuttavia non fu la prima installazione per questa grotta. Nell'immagine è ben visibile anche l'entrata principale al complesso di grotte del livello superiore. Marmi,Il prospetto a sud della villa con l'ingresso delle grotte. Disegno, GDSU, 5157 A

Grotta della Donnola e Grotta dei Ranocchi - Fonti testualiGrotta della Donnola e Grotta dei Ranocchi

Descrizione di Francesco De Vieri

Sotto alla detta Grotta Grande, & sotto le scale del Palazzo, vi sono due cave, nelle quali sono due statue: Et sotto ad una delle dette statue v'è una Donnola, che è sopra un Serpente, con lettere d'oro, & son queste, AMAT VICTORIA CURAM. impresa del Serenissimo Grand Duca FRANCESCO. Sotto all'altra statua v'è un Cignio, che si china, & bee, & getta acqua. Francesco De Vieri,

Grotta della Donnola e Grotta dei Ranocchi - Fonti testualiGrotta della Donnola e Grotta dei Ranocchi

Descrizione di Francesco De Vieri

Sotto alla detta Grotta Grande, & sotto le scale del Palazzo, vi sono due cave, nelle quali sono due statue: Et sotto ad una delle dette statue v'è una Donnola, che è sopra un Serpente, con lettere d'oro, & son queste, AMAT VICTORIA CURAM. impresa del Serenissimo Grand Duca FRANCESCO. Sotto all'altra statua v'è un Cignio, che si china, & bee, & getta acqua. Francesco De Vieri,

Grotta della Donnola e Grotta dei RanocchiGrotta della Donnola e Grotta dei RanocchiGrotta della Donnola e Grotta dei RanocchiGrotta del Diluvio

L'entrata della Grotta del Diluvio e quindi di tutto il complesso di grotte si trovava nel punto in cui sono posizionate le transenne nella parte alta della balaustra.

Si suppone dunque l'esistenza di reperti archeologici sotto il prato sulla destra dell'immagine.

Foto: Jochen Büttner (Ottobre 2007). Max Planck Institute for the History of Science.

Grotta del Diluvio - Fonti Grafiche

Decorazioni delle scale sopra le grotte della villa

Photo: Jochen Büttner. Max Plannck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del Diluvio

Entrata alla Grotta del Diluvio e dunque all'intero sistema delle grotte del primo livello

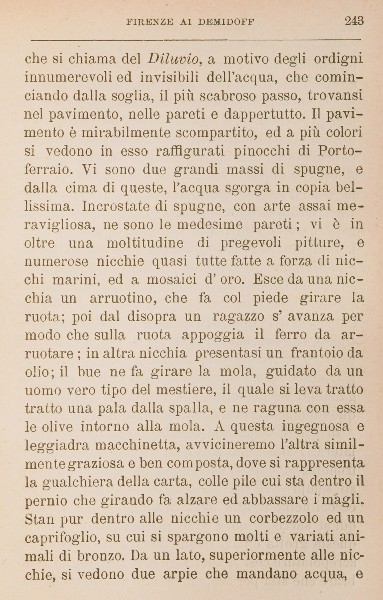

Giovanni Guerra, Grotta Grande o del Diluvio, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Wien. nr. 37221r

Grotta del Diluvio - Fonti Grafiche

Decorazioni delle scale sopra le grotte della villa

Photo: Jochen Büttner. Max Plannck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del Diluvio

Entrata alla Grotta del Diluvio e dunque all'intero sistema delle grotte del primo livello

Giovanni Guerra, Grotta Grande o del Diluvio, 1598

Architektur, Graphische Sammlung, Albertina, Wien. nr. 37221r

Entrata alle grotte del primo livello attraverso la Grotta del Diluvio

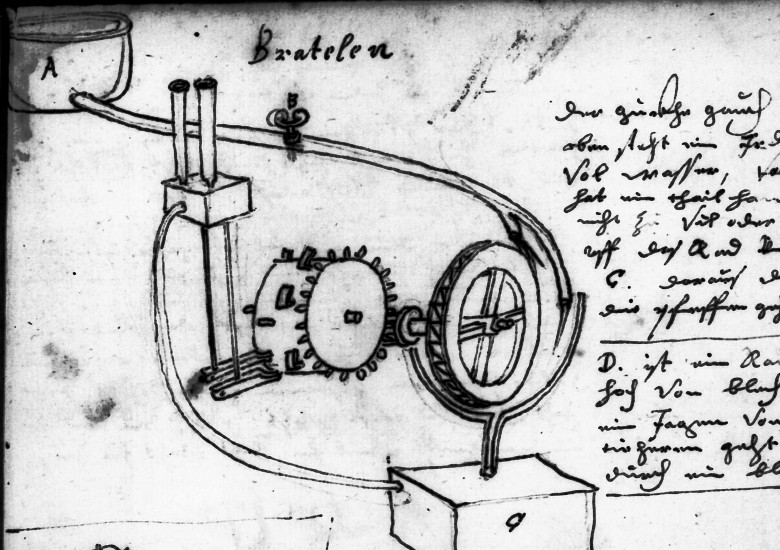

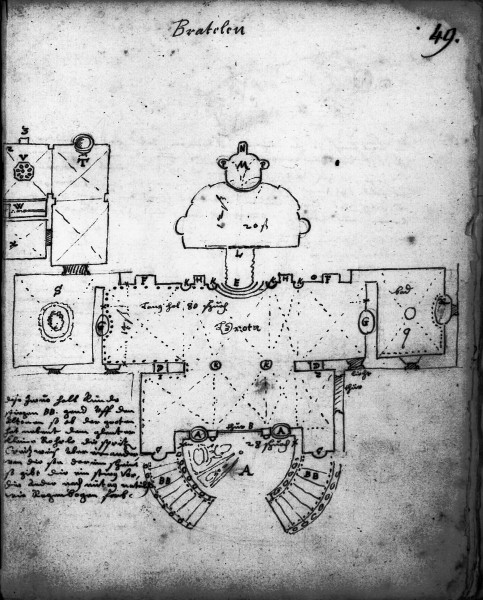

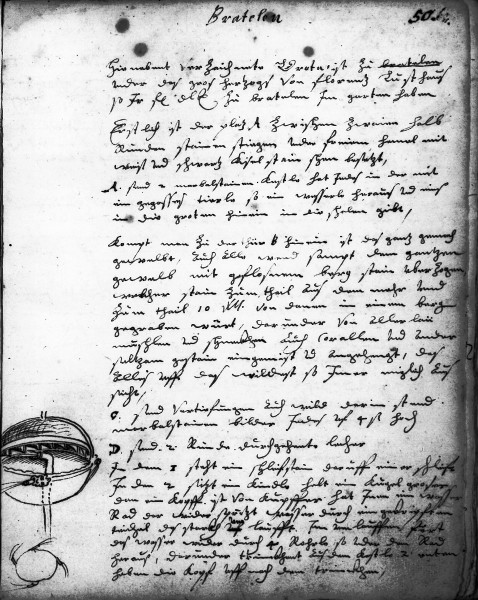

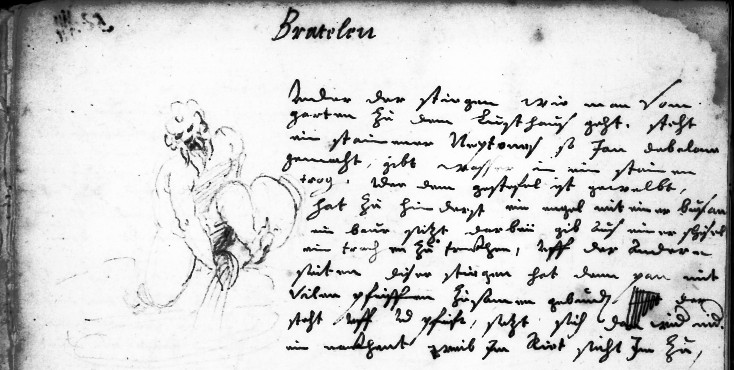

Il diario di viaggio di Schickardt (1600)

Pratolino. Queste due scale BB semi circolari vanno verso l’altana, che è sopra la grotta. Vicino al corrimano ci sono piccole canne, che butano l’acqua in modo incrociato una verso l’altra. Quando entra il sole, forma un tipo di luce, che nel pomeriggio ha i colori dell’arcobaleno. 62 piedi – 20 piedi – lungo 80 piedi – grotta – bagno – porta – luce – 28 piedi Trascrizione: «Bratelen. Diese zwuo halbrunde Stiegen BB gend uf den Altonen, so ob der Groten. Hat nebent dem G/e/lenter kleine Rohrle, die spritzen creitsweis ubereinander. Wan die Son darein scheint, so gibt die ein Stieg vor, die ander nach Mittag natirlich Re- genbogenfarb. 62 Fuß – 20 Fuß – 14 Fuß – lang hol 80 Schuoh – Grota – Bad – Thür – Liecht – 28 Schuoh. H. Schickhardt,

Grotta del Diluvio

Pratolino. La grotta qua descritta si trova a Pratolino sotto la casa per l'intrattenimento del principe di Firenze e si trova nel giardino del serenissimo. Trascrizione: Bratelen. Hie nebent verzaichnete Grota ist zu (Bratelen) under Des Groshertzogs von Florenz Lusthaus, so Ir Fürstl. Durchlaucht Zu Bratelen im Garten haben.

L'apertura A si trova fra due scale semi circolari di pietra e a cielo aperto, ornate con ciottoli bianchi e neri. Ci sono due bacini di marmo con ognuno un animale al centro che butta acqua che scorre poi nella grotta verso il bacino centrale. Trascrizione: Erstlich ist der Plaz A zwischen zwaien halbrunden, stainen Stiegen under freiem Hemel mit weiß und schwartz Kiselstain schen besetzt. H. Schickhardt,

Grotta del Diluvio

Entrando dalla porta B tutta la stanza è incavata, tutte le pareti inclusa la volta sono decorate con pietre di montagna che sembrano muoversi. Da una lato le pietre provengono dal mare ed dall’altro dalla montagna, a 10 miglia di distanza dove vengono prelevate. Fra di loro anche delle conchiglie, chiocciole e coralli ed altre pietre strane attaccate e agganciate. Tutto appare pienissimo e nel modo più misto possibile. C. sono buchi, anche diversi, nei quali si trovano figure di marmo, ognuna alta 4 piedi. Trascrizione: Kompt man zu der Thür B hinein, ist das ganz Gemach gewelbt, auch alle Wend sampt dem gantzen Gewelb mit geflosnem Bergstain uberzogen, welcher Stain zum Thail aus dem Mehr und zum Thail 10 welsche Meil von danen in einem Berg gegraben würt. Darunter von allerlai Muschlen und Schneckhen auch Corallen und ander seltzam Gestain eingemist und angehengt, das alles uf das Wildest so imer miglich aussieht. C send Vetiefungen, auch wild, darin stend marbalstainen Bilder, jedes uf 4 Fuß hoch. H. Schickhardt,

Grotta del Diluvio

D. sono due buchi rotondi e vicini – nel primo c’è un tornio. Nel secondo è seduto un bambino, che regge una sfera più grande rispetto alla sua testa, fatta di rame, nella quale si trova una ruota idraulica, che dà acqua verso un bacino, che gira in modo circolare. Girando l’acqua va di nuovo in quattro canne, sotto la ruota, e da queste se ne parte. Sotto vi sono due anatre che bevono dell’acqua dal bacino e dopo aver bevuto alzano la testa. Trascrizione: D send 2 runde durchgehende Lecher. In dem 1 steht ein Schleifstain, daruf einer schleift. In den 2 sitzt ein Kindle, helt ein Kugel groser dan ein Kopf, ist von Kupfer, hat inen ein Wasserrad, darwider spritzt Wasser durch ein gekripften Teichel, das stark umlauft. Im Umlaufen flirt das Wasser wider durch 4 Rohrle, so under dem Rad, heraus. Darunder trinckhent aus dem Kestle 2 Enten, heben die Kopf uf nach dem Trinckhen. H. Schickhardt,

Grotta del Diluvio - Fonti testuali

Veduta della Real Villa di Pratolino dalla chiesa di S. Jacopo Bernardo Sansone Sgrilli, Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, 1742, p. 5

Grotta del DiluvioGrotta del DiluvioGrotta del Diluvio - Fonti testuali

Veduta della Real Villa di Pratolino dalla chiesa di S. Jacopo Bernardo Sansone Sgrilli, Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, 1742, p. 5

Grotta del Diluvio

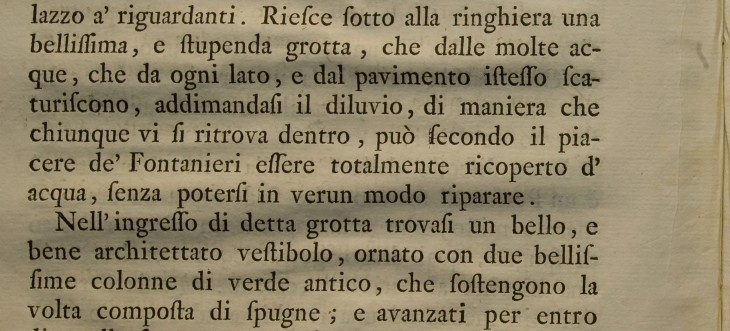

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 1

«Riesce sotto la ringhiera una bellissima e stupenda grotta, che dalle molte acque, che da ogni lato, e dal pavimento istesso scaturiscono, addimandasi il diluvio, di maniera che chiunque vi si ritrova dentro, può secondo il piacere de' Fontanieri essere totalmente ricoperto d'acqua, senza potersi in verun modo riparare. Nell'ingresso di detta grotta trovasi un bello, e bene architettato vestibolo, ornato con due bellissime colonne di verde antico, che sostengono la volta composta di spugne [...].» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Diluvio

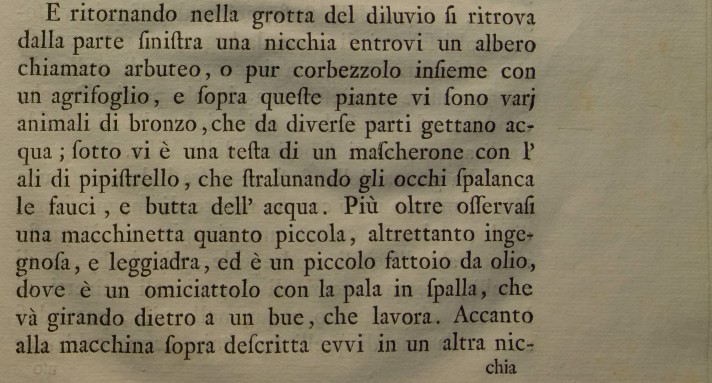

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 2

«E ritornando nella grotta del diluvio si ritrova dalla parte sinistra una nicchia entrovi un albero chiamato arbuteo, o pur corbezzolo insieme con un agrifoglio, e sopra queste piante vi sono varj animali di bronzo, che da diverse parti gettano acqua; sotto vi è una testa di mascherone con l'ali di pipistrello, che stralunando gli occhi spalanca le fauci, e butta dell'acqua. Più oltre osservasi una macchinetta quanto piccola, altrettanto ingegnosa, e leggiadra, ed è un piccolo fattoio da olio, dove è un omiciattolo con la pala in spalla, che và girando dietro a un bue, che lavora. Accanto alla macchina sopra descritta evvi in un altra nicchia [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Diluvio

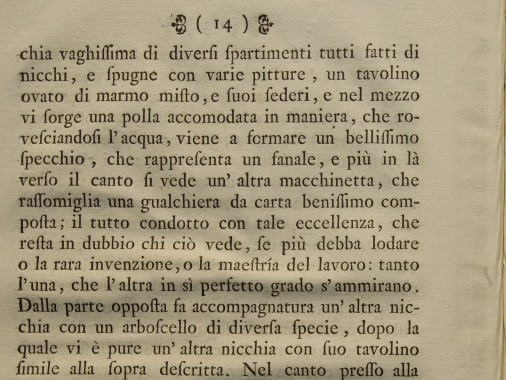

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 3

«[...] nicchia vaghissima di diversi spartimenti tutti fatti di nicchi, e spugne con varie pitture, un tavolino ovato di marmo misto, e suoi sederi, e nel mezzo vi sorge una polla accomodata in maniera, che rovesciandosi l'acqua, viene a formare un bellissimo specchio, che rappresenta una fanale, e più in là verso il canto si vede un'altra macchinetta, che rassomiglia una guachiera da carta benissimo composta; il tutto condotto con tale eccellenza, che resta in dubbio chi ciò vede, se più debba lodare o la rara invenzione, o la maestría del lavoro: tanto l'una, che l'altra in sì perfetto grado s'ammirano. Dalla parte opposta fa accompagnatura un'altra nicchia con un arboscello di diversa specie, dopo la quale vi è pure un'altra nicchia con suo tavolino simile alla sopra descritta.» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Diluvio

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 4

«Uscendo da questa grotta [della Stufa], e ritornando nella grande, vi è dalla parte, o testata di faccia una nicchia ben composta, entrovi una vaschetta al piano della terra con un monte di spugne, dove sta collocata una statua di marmo, e sopra nel cielo della nicchia vedesi un'arpìa fatta di nicchj alla mosaica, che getta quantità d'acqua, e dal contorno della vasca escono zampilli, che vanno verso la statua, le quali cose tutte fanno una non men bella, che diletevole comparsa, e sommamente nobilitano quella facciata. Dall'altra parte per lo lungo della grotta vi è un fanciullo, che ha una grossa palla somigliante a un mappamondo, girato dall'acqua, e ne getta assai fuori. A basso vi sono due anatre, che in un pelaghetto d'acqua bevono, e proseguendo avanti verso l'altra testata, poco diversa da quella già descritta, si trova prima di pervenirvi un omaccino, che figura un'arrotino, che giri una ruota, e per di [continua]» Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Diluvio

Descrizione di Bernardo Sansone Sgrilli - 5

«[...] di sopra comparisce un'altro omaccetto, che tiene il ferro da arruotarsi, il tutto seguendo a forza d'acqua. Più innanzi presso alla detta testata vi è una porta che accompagna con quella della stufa, dalla quale si passa in una stanza detta la grotta della spugna, e nel passaggio si corre il pericolo d'essere da' Fontanieri bagnati.» Bernardo Sansone Sgrilli,

La grotta del Diluvio

Descrizione di Francesco Vieri

Sotto alle dette scale v'è (come s'è detto) una grandissima grotta, & che fa stupire ogni persona, che v'entra dentro. [...] Nella detta grotta grande da uno de' lati vi sono due Tavolini in nicchie di marmi mistij co[n] pittura, & quelle nicchie son'ornate di varij nicchi, & spugne marine. I detti Tavolini gettano acque in gran polla, facendo rinfrescatoio. In detta grotta sono più oltre un Corbezzolo, & un'Agrifoglio con varij animali di bronzo, in due nicchie [...]. A' riscontro di detta grotta vi sono due nicchie grandi fatte di musaico d'oro, & vi son nicchie, & spugne con duoi grandissimi monti similmente di spugne, che gettano grandissima copia di acque. In testa à dette nicchie vi sono due Arpie di Musaico, che gettono di molta acqua, bagnando chi sta à vedere. Francesco De Vieri,

Grotta della Galatea

Descrizione di Francesco De Vieri (2)

Dall'altro lato di detta grotta grande verso l'entrata vi sono due pile, sopra le quali vi sono due arpie, le quali gettano dell'Acqua in dette pile; Accanto alle quali vi è un fanciullo, che ha una palla grossa, che pare un'appamondo girato dall'acqua, & ne getta assai. à piè vi sono due anitre in un pelago d'acqua, che beano. Francesco De Vieri,

Resti archeologici

Le grotte della villa sono quasi interamente distrutte. Sono rimaste le scale inferiori al centro delle quali v'era l'entrata alle grotte del secondo livello e i passaggi che conducevano alle sale macchine delle grotte del secondo livello e da queste con l'esterno. Si può inoltre vedere come i passaggi del secondo livello erano collegati a quelli del primo. Scavando in questo luogo è molto probabile che molti resti possano essere ritrovati.

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

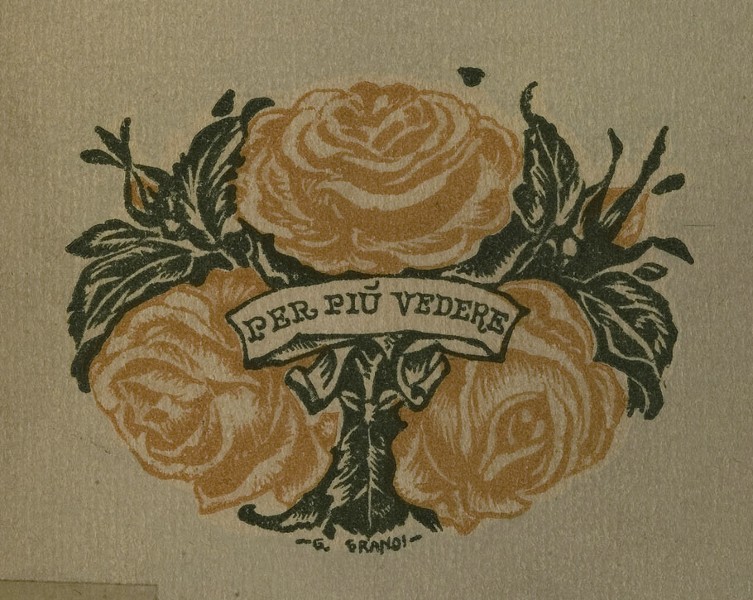

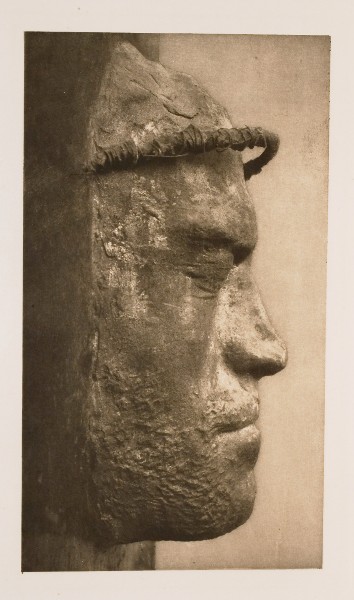

Statua del Mugnone (Giambologna)

La statua del Mugnone era posizionata al centro delle grotte del secondo livello di fronto alla loro entrata. Eccetto il bacino posto ai piedi della statua, la scultura è originale.

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Statua del Mugnone (Giambologna)

La statua del Mugnone era posizionata al centro delle grotte del secondo livello di fronto alla loro entrata. Eccetto il bacino posto ai piedi della statua, la scultura è originale.

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Statua del Mugnone (Giambologna) Dettaglio Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Statua del Mugnone (Giambologna) Dettaglio Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Statua del Mugnone (Giambologna) Dettaglio dell'anfora che versava acqua Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Scale e decorazioni attorno al secondo livello di grotte

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Scale e decorazioni attorno al secondo livello di grotte. Si intravede la sala macchine della grotta della Fama

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Dettaglio di decorazioni originali sulla parete della grotta della Fama

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Statue e decorazioni

Dettaglio della spugna utilizzata per decorare la grotta del Mugnone

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Resti archeologici

Le grotte della villa sono quasi interamente distrutte. Sono rimaste le scale inferiori al centro delle quali v'era l'entrata alle grotte del secondo livello e i passaggi che conducevano alle sale macchine delle grotte del secondo livello e da queste con l'esterno. Si può inoltre vedere come i passaggi del secondo livello erano collegati a quelli del primo. Scavando in questo luogo è molto probabile che molti resti possano essere ritrovati.

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Sistemi idraulici

Sistema di troppopieno nel passaggio principale dietro alle grotte di secondo livello

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggio segreto

Passaggio che unisce la sala macchine della grotta del Dio Pan con il tunnel principale dietro le grotte del secondo livello

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio principale dietro le grotte del secondo livello

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio principale dietro le grotte del secondo livello

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio nascosto tra il tunnel principale dietro alle grotte del secondo livello verso la voliera e il giardino segreto

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio nascosto tra il tunnel principale dietro alle grotte del secondo livello verso la voliera e il giardino segreto

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio nascosto tra il tunnel principale dietro alle grotte del secondo livello verso la voliera e il giardino segreto

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio dal tunnel principale dietro le grotte del secondo livello verso il tunnel dietro la grotta del Dio Pan

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio dal tunnel principale dietro le grotte del secondo livello verso il tunnel dietro la grotta del Dio Pan

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Passaggio da dietro la sala macchine dalla grotta del Dio Pan verso l'esterno

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Passaggi nascosti

Scale nascoste tra il primo e seondo livello delle grotte

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Sala macchine

Grotta del Dio Pan

La foto è scattata dal punto in cui v'era l'entrata all'intera grotta del Mugnone e dunque fornisce un'idea dalla lunghezza di ognuna delle grotte del secondo livello

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Sala macchine

Grotta del Dio Pan

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Sala macchine

Grotta della Fama

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Sistemi idraulici

Sistema di troppopieno nel passaggio principale dietro alle grotte di secondo livello

Photo: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October, 2007

Le grotte al livello inferiore

Al di sotto delle sei grotte principali v'erano altre tre grotte. In realtà si trattava di un'unica navata alla quale si accedeva centralmente dal suo lato più lungo. Di fronte all'entrata, la parte centrale della navata, era denominata Grotta del Mugnone. La statua del Mugnone, visibile nella foto accanto, era dunque il punto centrale di una grotta alta quanto la balaustra. La parete decorata dietro e accanto alla statua era la parete nord della grotta. Le altre due grotte erano a destra e a sinistra all'interno della stessa navata. A destra v'era la Grotta della Fama e a sinistra la Grotta del Dio Pan.

Foto: Jochen Büttner (Ottobre 2007). Max Planck Institute for the History of Science

Grotta della Fama

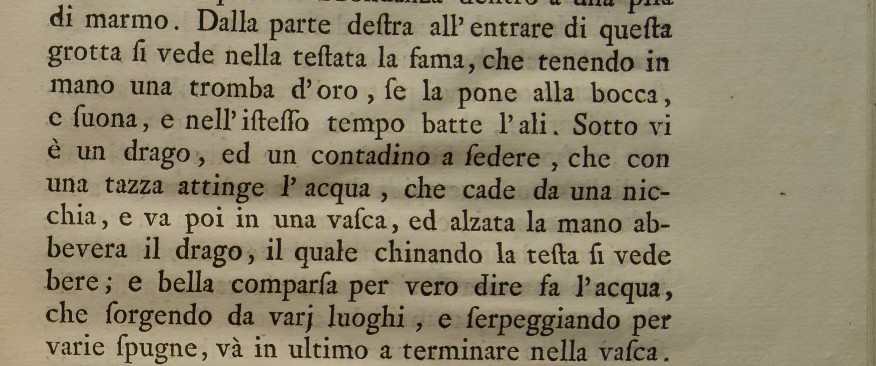

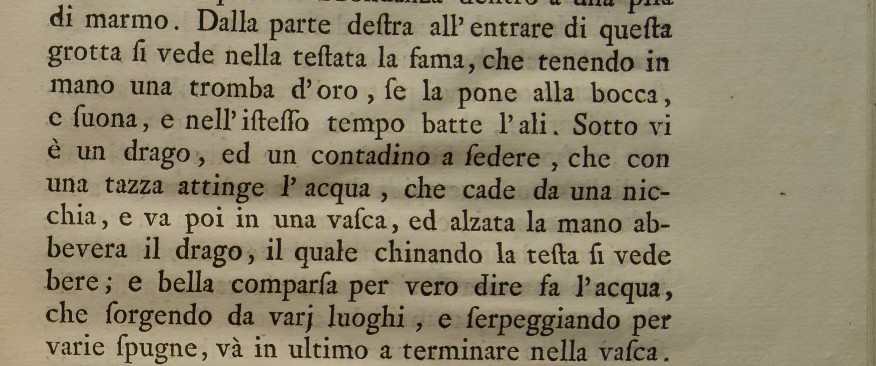

A destra della statua del Mugnone si trovava la grotta della Fama, posta in fronte a quella del Dio Pan. Nella grotta il visitatore poteva osservare diverse macchine: un'impersonoficazione della Fama che suonava la tromba, un contadino che riempiva una tazza con l'acqua e la porgeva ad un drago, il quale, a sua volta, si muoveva con l'intento di berne il contenuto.

Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science (October, 2007)

Grotta della Fama - Fonti grafiche None

Grotta della Fama

FAMA COME CHE CHIAMI A SUON DI TROMBA IL PASTOREL CH'ABEVERI IL SERPENTE HAN MOTO

Giovanni Guerra,

Grotta della Fama - Fonti grafiche None

Grotta della Fama

FAMA COME CHE CHIAMI A SUON DI TROMBA IL PASTOREL CH'ABEVERI IL SERPENTE HAN MOTO

Giovanni Guerra,

Grotta della FamaGrotta della FamaGrotta della Fama - Fonti testuali None

Grotta della Fama

[...] vi sono due fontane, una s'appella della Fama, la cui statua stando dritta con una tromba in mano, menando l'ali terribilmente suona. Intanto un Villano che è di costa à questa empie una tazza d'acqua, et alza il braccio porgendola perché vi beva un Dragone che a piedi della Fama risiede, che chinando la testa, e mettendola nella tazza, tante volte bee quante il Contadino gliele pone davanti. Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109v

Grotta della Fama - Fonti testuali None

Grotta della Fama

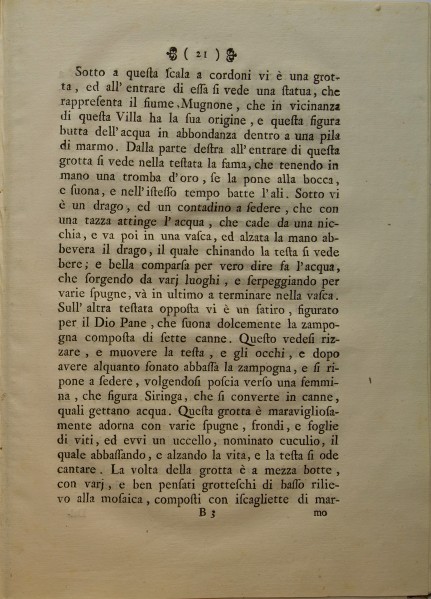

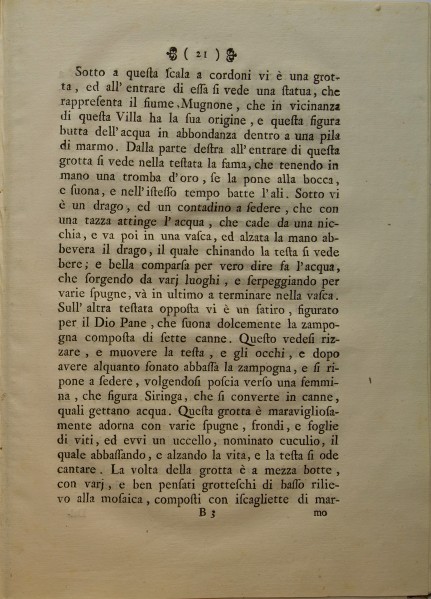

Dalla parte destra all'entrare di questa grotta si vede nella testata la fama, che tenendo in mano una tromba d'oro, se la pone alla bocca, e suona, e nell'istesso tempo batte l'ali. Sotto vi è un drago, ed un contadino a sedere, che con una tazza attinge l'acqua, che cade da una nicchia, e va poi in una vasca, ed alzata la mano abbevera il drago, il quale chinando la testa si vede bere; e bella comparsa per vero dire l'acqua, che sorgendo da varj luoghi, e serpeggiando per varie spugne, và in ultimo a terminare nella vasca.

Bernardo Sansone Sgrilli, Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, 1742, p. 21.

None

Grotta della Fama

[...] vi sono due fontane, una s'appella della Fama, la cui statua stando dritta con una tromba in mano, menando l'ali terribilmente suona. Intanto un Villano che è di costa à questa empie una tazza d'acqua, et alza il braccio porgendola perché vi beva un Dragone che a piedi della Fama risiede, che chinando la testa, e mettendola nella tazza, tante volte bee quante il Contadino gliele pone davanti. Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109v

Grotta della Fama

Dalla parte destra all'entrare di questa grotta si vede nella testata la fama, che tenendo in mano una tromba d'oro, se la pone alla bocca, e suona, e nell'istesso tempo batte l'ali. Sotto vi è un drago, ed un contadino a sedere, che con una tazza attinge l'acqua, che cade da una nicchia, e va poi in una vasca, ed alzata la mano abbevera il drago, il quale chinando la testa si vede bere; e bella comparsa per vero dire l'acqua, che sorgendo da varj luoghi, e serpeggiando per varie spugne, và in ultimo a terminare nella vasca.

Bernardo Sansone Sgrilli, Descrizione della Regia Villa, fontane e fabbriche di Pratolino, 1742, p. 21.

None

Grotta della Fama

Più oltre sotto alle dette scale a uso di grotta vi sono la Fama co[n] una tromba d'oro con l'ali: un Drago, che bee, & un contadino, che proge una tazza, per virtù di acqua o di occulto artifizio, La Fama suona, dimena l'ali, empiesi la tazza, il Contadino l'alza, & il Serpente con la testa si inchina, vi si tuffa, & la bee. Di quì si cava, che l'operare vitiosamente non solo procede dall'inganno de' sensi, & della ragione: ma ancora da due altre cagioni, l'una delle quali è la mala inclinatione, & massimamente al piacere de' sensi procedente dalla mala, & rozza complessione del corpo, quale è quella del contadino, & del vile, che non sa tener modo, ne regola nelle sue operationi. L'altra è il Serpe, ò vero Demonio con le sue tentationi, alle quali il rozzo, & vile cede. [NEXT] Francesco De Vieri,

Grotta della Fama

Di quì ne segue, che la Fama divulga il male, & tanto più lo fa maggiore, quanto per più bocche si va referendo; in guisa, che (come disse Virgilio) la Fama è una mala cosa, dalla quale niun'altra è più veloce, essa qua[n]to più oltre si muove, tanto più vigore, et di forza acquista. Alla rozzezza della complessione si resiste col vivere di cibi buoni, & temperati per chi può, per mutarla di rozza in gentile, alla mala consuetudine, con la buona, & con il conversare con i buoni, alle tentationi diaboliche, con ricorrere ogni dì à Dio, & chiedergli la vittoria di esse, & di operare conforme alla sua divina volontà, et così di venire ogni dì più bello dell'animo, come usò di fare sino a Socrate, che era gentile: come di esso referisce Platone nella fine del Fedro, ò vero del Bello. Francesco De Vieri,

Grotta del Mugnone

Scendendo il secondo livello di scale verso il giardino al centro si trovava un diverso complesso di tre grotte. Si trattava di un'unica arcata. La parte centrale, in fronte all'accesso, era la Grotta del Mugnone. Alla destra della Statua del Mugnone v'era la Grotta della Fama e alla sinistra la Grotta del Dio Pan.

Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del Mugnone - Fonti grafiche Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del MugnoneGrotta del Mugnone - Fonti grafiche Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del MugnoneGrotta del Mugnone

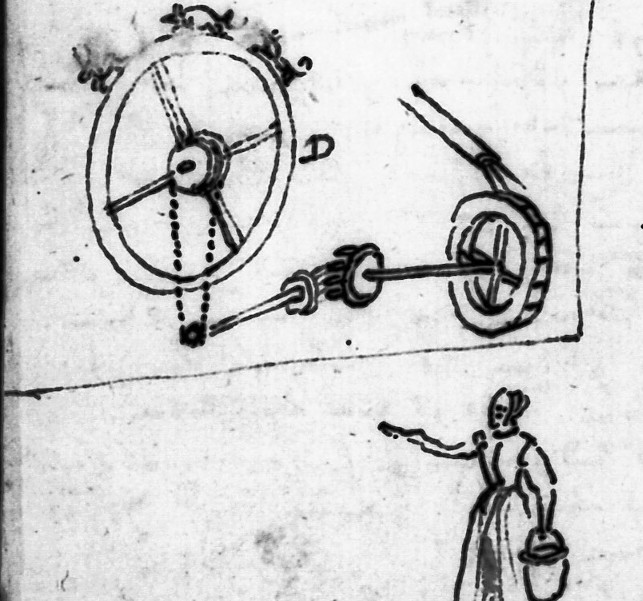

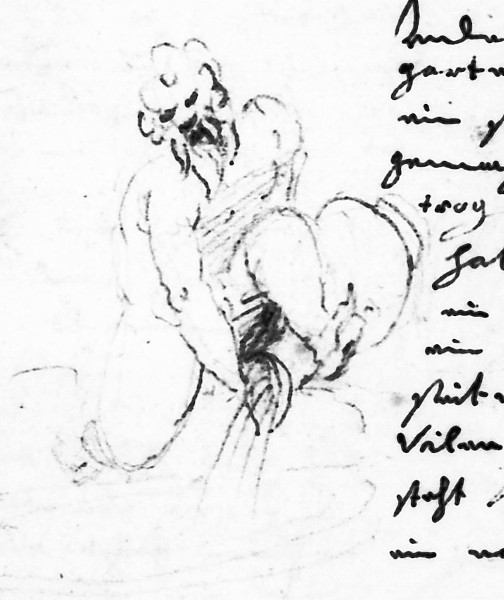

Pratolino. Sotto le scale, dal giardino alla casa, si trova un Nettune di pietra fatto da Jan Debelona. La figura da acqua in un bacino di pietra. Sotto alla volta, in fondo c’è un angelo con la tromba. Accanto sta seduto un contadino dando da bere ad un drago da una scodella. Dall'altra parte delle scale c’è il dio Pan con tante canne legate l'una alle altre. Pan si alza e suona e si siede di nuovo. Una donna nuda lo guarda. Trascrizione: Bratelen. Under der Stiegen wie man vom Garten zu dem Lusthaus geht, steht ein stainener Neptones, so Jan Debelona genacht, gibt Wasser in ein stainen Trog. Under dem Gestefel ist gewelbt, hat zuhinderst ein Engel mit einer Busan. Ein Baur sitzt darbei, gib/t/ aus einer Schisel ein Trachen zu trinkhen. Uf der andern Seiten diser Stiegen hat den Pan mit vilen Pfeifen zusamengebunden, der steht uf und pfeift, setzt sich dan wider nider. Ein nackhent Weib im Riet sieht im zu. H. Schickhardt,

Grotta del Mugnone H. Schickhardt,

Grotta del Mugnone

Flauto du Pan

H. Schickhardt,

Grotta del Mugnone - Fonti Testuali Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del Mugnone

Sotto dette scale, che scendono nel Barco, v'è in testa un fiume, nominato Mugnone, che dà l'acqua a tutte queste fontane. Francesco De Vieri,

Grotta del Mugnone - Fonti Testuali Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science, October 2007

Grotta del Mugnone

Sotto dette scale, che scendono nel Barco, v'è in testa un fiume, nominato Mugnone, che dà l'acqua a tutte queste fontane. Francesco De Vieri,

Grotta del Mugnone

Sotto a questa scala a cordoni vi è una grotta, dall'entrare di essa si vede una statua, che rappresenta il fiume Mugnone, che in vicinanza di questa Villa ha la sua origine, e questa figura butta dell'acqua in abbondanza dentro a una pila di marmo. Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Mugnone

Sotto a questa scala a cordoni vi è una grotta, dall'entrare di essa si vede una statua, che rappresenta il fiume Mugnone, che in vicinanza di questa Villa ha la sua origine, e questa figura butta dell'acqua in abbondanza dentro a una pila di marmo. Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Dio Pan

A sinistra della statua del Mugnone si trovava la grotta del Dio Pan. In essa erano presenti una serie di automi: Il Dio Pan, la Ninfa Siringa e una macchina riproducente un cuculio.

Foto: Jochen Büttner, Max Planck Institute for the History of Science (October, 2007)

Grotta del Dio Pan - Fonti grafiche G. B. Ruggieri,

Grotta del Dio PanGrotta del Dio PanGrotta del Dio Pan - Fonti grafiche G. B. Ruggieri,

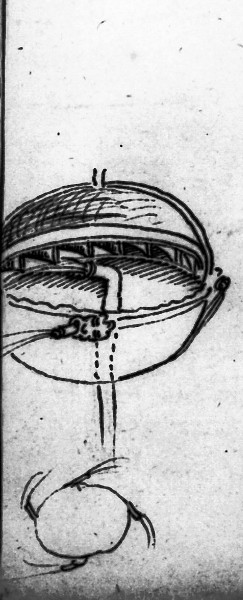

Grotta del Dio Pan

Il cucù: sopra c’è un contenitore A pieno d’acqua. Ha una chiavetta B, per fare arrivare non troppa e neanche troppo poca acqua sulla ruota e nel contenitore C, dal quale va l’aria nelle canne Trascrizione: Der Guckhegauch: Oben steht ein irdener Scherb A vol Wasser. Hat ein Thailhanen B, darmit nicht zuvil oder winig Wasser uf das Rad und in Casten C (daraus der Luft in die Pfeifen geht) kom. H. Schickhardt,

Grotta del Dio Pan

«PAN DIO DE PASTORI DI CUI L'AMATA SUA SIRINGA IN CANNA FATTA FISTULA SIEDE SURGE SUONA INDI RICERCA CON SILENTION APPLAUSO E POI S'ASIEDE»

Giovanni Guerra,

Grotta del Dio Pan

«PAN DIO DE PASTORI DI CUI L'AMATA SUA SIRINGA IN CANNA FATTA FISTULA SIEDE SURGE SUONA INDI RICERCA CON SILENTION APPLAUSO E POI S'ASIEDE»

Giovanni Guerra,

Grotta del Dio Pan

Il cucù: sopra c’è un contenitore A pieno d’acqua. Ha una chiavetta B, per fare arrivare non troppa e neanche troppo poca acqua sulla ruota e nel contenitore C, dal quale va l’aria nelle canne Trascrizione: Der Guckhegauch: Oben steht ein irdener Scherb A vol Wasser. Hat ein Thailhanen B, darmit nicht zuvil oder winig Wasser uf das Rad und in Casten C (daraus der Luft in die Pfeifen geht) kom. H. Schickhardt,

Grotta del Dio Pan - Fonti testuali None

Descrizione anonima della Grotta del Dio Pan

«[...] Di fronte a questa è la grotta del Dio Pane che levandosi da sedere diventa certe canne, scuotendo il corpo e suonando la sua zampogna di sette fori fa sentire suavissimo suono. Ivi non lungi è la Ninfa Siringa che si converte in canna dalla cui sgorga fuori capo d'acqua chiarissimo [...].» Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109v

Grotta del Dio Pan - Fonti testuali None

Grotta del Dio Pan

A' riscontro della Fama v'è à uso di un'altra Grotta il Dio Pan, che suona la zampognia, composta di sette canne. Questi si rizza, suona, et muove la testa, et poi resta, et si ripone giù; mentre ch e' suona sopra è gente, che balla. Evvi ancora la Siringa, che si converte in canne. Per questo Dio Pan si può intendere la parte ragionevole dell'anima nostra, atta à divenire ogni cosa per intellige[n]za, et di ogni cosa servirsi. Questa come ottimo Pastore si innamora di Siringa, che è la parte inferiore mobile, così al bene, come al male: come la canna ad ogni parte, seco[n]do che da diversi venti è mossa. Se di queste canne escono movimenti temperati col favore della divina gratia ne resulta la vera musica, tutte l'altre son musiche, ò consinanze apparenti, et non vere; [...]. Francesco De Vieri,

Descrizione anonima della Grotta del Dio Pan

«[...] Di fronte a questa è la grotta del Dio Pane che levandosi da sedere diventa certe canne, scuotendo il corpo e suonando la sua zampogna di sette fori fa sentire suavissimo suono. Ivi non lungi è la Ninfa Siringa che si converte in canna dalla cui sgorga fuori capo d'acqua chiarissimo [...].» Ms. Riccardiana 2312. Fine del XVI secolo. Biblioteca Riccardiana. Firenze, 109v

La grotta del Dio Pan

Sull'altra testata opposta vi è un satiro, figurato per il Dio Pane, che suona dolcemente la zampogna composta di sette canne. Questo vedesi rizzare, e muovere la testa, e gli occhi, e dopo avere alquanto sonato abbassa la zampogna, e si ripone a sedere, volgendosi poscia verso una femmina, che figura Siringa, che si converte in canne, quali gettano acqua. Questa grotta è meravigliosamente adorna con varie spugne, frondi, e foglie di viti, ed evvi un uccello, nominato cuculio, il quale abbassando, e alzando la vita, e la testa si ode cantare. Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Dio Pan

A' riscontro della Fama v'è à uso di un'altra Grotta il Dio Pan, che suona la zampognia, composta di sette canne. Questi si rizza, suona, et muove la testa, et poi resta, et si ripone giù; mentre ch e' suona sopra è gente, che balla. Evvi ancora la Siringa, che si converte in canne. Per questo Dio Pan si può intendere la parte ragionevole dell'anima nostra, atta à divenire ogni cosa per intellige[n]za, et di ogni cosa servirsi. Questa come ottimo Pastore si innamora di Siringa, che è la parte inferiore mobile, così al bene, come al male: come la canna ad ogni parte, seco[n]do che da diversi venti è mossa. Se di queste canne escono movimenti temperati col favore della divina gratia ne resulta la vera musica, tutte l'altre son musiche, ò consinanze apparenti, et non vere; [...]. Francesco De Vieri,

La grotta del Dio Pan

Sull'altra testata opposta vi è un satiro, figurato per il Dio Pane, che suona dolcemente la zampogna composta di sette canne. Questo vedesi rizzare, e muovere la testa, e gli occhi, e dopo avere alquanto sonato abbassa la zampogna, e si ripone a sedere, volgendosi poscia verso una femmina, che figura Siringa, che si converte in canne, quali gettano acqua. Questa grotta è meravigliosamente adorna con varie spugne, frondi, e foglie di viti, ed evvi un uccello, nominato cuculio, il quale abbassando, e alzando la vita, e la testa si ode cantare. Bernardo Sansone Sgrilli,

Grotta del Dio Pan

«Questa seconda grotta è la fontana del Dio Pane. Questo Nume si raffigura per mezzo d’una statua seduta sopra diverse canne; si vede rizzare, si vede muovere la testa e rigirare gli occhi; ha fra le mani una zampogna, con sette buchi che suona da maestro, producendo gran diletto in chi l’ascolta, e facendo ballare gente al disopra; dopo aver suonato a suo talento, tornasene a sedere, e mettesi a guardare una donna che gli sta dappresso. È costei la ninfa Siringa, la quale, come sdegnando d’essere troppo guardata da quel magico suonatore di zampogna, si converte in una canna, e spilla un chiaro gorgo d’acqua. A tanta metamorfosi sorge un cuculio sulle frondi che fan parte dell’ornato, e s’abbandona ad un canto quanto mai gentile. Nell’udire il gentil canto del cuculio vien fatto di voler guardar dov’ei si [next]» Cesare da Prato,

Grotta del Dio Pan

«trova, onde gli occhi nostri han luogo d’incontrarsi nelle altre belleze della grotta dalla volta fatta in forma di mezza botte [...]. Si tratta di bellezze molto somiglianti a quelle già viste in altre grotte, come bassirilievi, e mosaici: essi mosaici sono peraltro composti di scagliette di marmi a colori svariati, con cui si rappresentano molti grotteschi squisitamente fatti; e le fronde e le folie dove il cuculio prosegue a cantare si mescolano in sì mirabile guisa colle differenti spugne, che per quanto di congenere abbiamo visto, sembra di vedere ancora un bello affatto nuovo.» Cesare da Prato, Firenze ai Demidoff e S. Donato. Relazione storica e descrittiva preceduta da cenni biografici sui Demidoff, Firenze, 1887, p. 261.

|